京の茶漬け

2018年12月30日

前回の記事で紹介した 朝倉さや さんの曲に「おかえりーmanzumamake」 があります。帰省のこの時期にはピッタリの曲です。

このサブタイトルになっている manzumamake というのは山形の方言で まんづ「まあ(さあ)」 まま「ごはん」 け「食べたら」

という意味で、「おかえり、まあ、挨拶はいいから手でも洗ってご飯でも食べたら」という美しい言葉です。

しかし私のような関西人というのは全く持って残念なことに、このやさしい言葉とは正反対な言葉の方になじみが深いようです。

京の茶漬け

上方落語メモ【世紀末亭】というサイトにこの話が文章化されたものがありましたので、申し訳ありませんがその一部を引用させていただきたいと思います。

私がこの落語を初めて聞いたのは今から40~50年前で故桂米朝さんが演じていたものでした。

珍しい噺でこの話を演じていたのは故桂文我さんか小米時代の故桂枝雀さん位だったと思います。

この当時でも電話(固定電話です)が普及してからは大概アポイントを取ってから訪問するようになったのでほぼ死語になっているということでしたが、日本の中の中華思想の持ち主である京都の人達の「本音」と「建て前」がいかに違うかという事を勉強させてもらいました。

続きを読む

このサブタイトルになっている manzumamake というのは山形の方言で まんづ「まあ(さあ)」 まま「ごはん」 け「食べたら」

という意味で、「おかえり、まあ、挨拶はいいから手でも洗ってご飯でも食べたら」という美しい言葉です。

しかし私のような関西人というのは全く持って残念なことに、このやさしい言葉とは正反対な言葉の方になじみが深いようです。

京の茶漬け

上方落語メモ【世紀末亭】というサイトにこの話が文章化されたものがありましたので、申し訳ありませんがその一部を引用させていただきたいと思います。

この京都で昔からご馳走(ごっつぉ)言葉とでもいぅんでしょ~か、人が来

て話をして帰りかけるといぅと「あの、何もおへんのどすけど、ちょっとお

茶漬けでも」下駄はく、靴はくといぅ段階になって「ちょっとお茶漬けでも」

「さよか」言ぅて、また靴ぬいで上がって来る人は滅多におまへんわ。ス

キ焼きか何かやったらまた話が違うかも分かりまへん「あんたの顔見てから

材料揃えたんで、ちょっと手間取りましたけど、えぇ肉が入ってまんねん。

せっかく鍋用意してん、ひと箸でもまぁ……」

「そないしてもぉたんやったら……、さよか」ちゅう人でも、茶漬けぐら

いでっさかいねぇ「まぁ、また今度……」と帰ってしまう。必ず帰りかけた

段階になってこれを言ぅんですなぁ、引き返しにくいといぅ段階で、そのタ

イミングで「ちょとお茶漬けでも」「いやまた、いやけっこぉです」と帰っ

てしまう。

ちょいちょいこれを喰らうと、段々むかついてくるやつがおりまして「い

つも帰りかけたら茶漬けや茶漬けやぬかしやがる。よし、いっぺんあの茶漬

けを食てこましたれ」ちゅな、また物好きな人がおって、これを食べたさに

わざわざ大阪から京都まで、電車賃使こて行たやつがあるっちゅうんやさか

い、昔しゃ暇な人が多かったんですなぁ。

私がこの落語を初めて聞いたのは今から40~50年前で故桂米朝さんが演じていたものでした。

珍しい噺でこの話を演じていたのは故桂文我さんか小米時代の故桂枝雀さん位だったと思います。

この当時でも電話(固定電話です)が普及してからは大概アポイントを取ってから訪問するようになったのでほぼ死語になっているということでしたが、日本の中の中華思想の持ち主である京都の人達の「本音」と「建て前」がいかに違うかという事を勉強させてもらいました。

続きを読む

青大豆

2018年12月05日

2018年ももう終わりという事で、かなり古い話になってしまいましたが、今年は8月末からいろいろな天災が日本中を襲いました。

ニュースでご覧になった方も多いと思いますが,、比較的天災による被害を被る事がなく、そのため他所から「泉南ボケ」などと揶揄されていた泉州地方ですが、9月4日に直撃した台風21号では大変な被害を受けました。

幸い弊社は電気などのインフラが止まることがなく、屋根の瓦が落ちた程度で済みましたがそれでも未だにまだその、その事後処理に追われています。

ちょうどそのころ(正確には9月29日)、NHKの「ブラタモリ」という番組で「山形・酒田~山形・酒田はなぜ日本の中心」という放送がありました。

最近、弊社でも青大豆を使って 「くるみ餡」 を作っているのですが、この青大豆が山形県産の 「越後緑」とか岩手県産の 「岩手緑」という大豆を使っています。

この番組を見ていて、ふと「くるみ餅」で有名な堺にある某有名店は豊臣秀吉の時代から商売されていたということですから、きっと江戸時代にはこの西廻り航路で摂津の港に着いた青大豆を使っていたのかなあ。と想像してしまいました。(あくまでも私の想像です。)

北前船と酒田の繁栄

番組のHPから引用しますと

この西廻り航路こそが幕府の御用米と一緒に昆布などの北海道の海産物やそれと一緒に山形や岩手、宮城などで採れた青大豆も最上川→酒田→大阪と運んでいたとしてもおかしくないでしょう。

青大豆

青大豆

そこで、今回は少し 青大豆 について私の知っていることや調べたことを書いてみたいと思います。残念ながらあまり青大豆について詳しいことはないので、間違っている点も多々あるとは思いますがご了承ください。i

青大豆の特徴

さて、お気づきとは思いますが、青大豆と言っても実際はどちらかと言えば 緑色 に近いと言えます。私の想像ですが、これは「緑色の信号機のランプを青信号という」(昔は緑色を青色と言っていた)のと同じ理由だと思います。

また青大豆には青・青と呼ばれる「種皮だけでなく、中身の実(子葉)も、胚芽も緑色」と、青・白と呼ばれる「種皮が緑色で子葉が白色」の二つがあります。

以下は新潟市にある株式会社 髙口又四郎商店 さんのHPより引用させていただきます。

青大豆とは

青大豆の産地

「青大豆」と「枝豆」は違うの?

つまり、“だだちゃ豆とは未成熟な青大豆を収穫したものという事です。(こう書くと身もふたもない気がしますが)

だだ茶豆

だだ茶豆の特徴

まあ、泉州地方の 水なすび みたいな感じです。

上記から「だだ茶豆」とは山形県庄内地方の中でも鶴岡市周辺の限られた地域で、地元農家の手によって、古くから大切に守り育てられてきた在来種の未成熟な青大豆ということになります。

在来種の青大豆

青大豆には XXX みどり という名称のものが多々あります。以下は有限会社日本クラシア・フードサプライ さんのHPからの引用です。

秋田みどりとは秋田県大潟村を中心に秋田県内で作られている青大豆です。種皮も実(子葉)も胚芽も全て緑色をしています。

東北には他にも「越後みどり」「岩手みどり」などの青大豆もありますが、この二者は在来種で、あきたみどりだけが登録品種です。

登録品種とは農水省に品種として登録されたちゃんとした品種ということです。

「あきたみどり」の「越後みどり」「岩手みどり」との違いはそんなところにもあります。

さて、それではこの在来種とはどういう意味なのかという疑問が残ります。

在来種の定義

定義そのものが結構曖昧な所があるみたいですが一応 「ある地方で、長年他の地方の品種と交配されず飼育または栽培されてきた品種。」

という事です。

後、私が疑問に思ったのは、山形県で採れるのになぜ「えちご緑」と呼ばれているのか?ということです。

ご存知の方がいれば教えていただきたくおもいます。

枝豆の品種

最後に枝豆(未成熟な大豆)の種類を紹介しておきます。以下はえだまめ日和というサイトからの引用です。

枝豆として栽培されているものは大きく分けて3種類あり、種皮やサヤのうぶ毛の色の違いから、「白毛豆(青豆)」「茶豆」「黒豆」に区別されます

枝豆 白毛豆(青豆)→黄大豆

枝豆 白毛豆(青豆)→黄大豆

国内で最も流通しており、癖がなく万人受けする一般的な種類の枝豆です。

サヤのうぶ毛が白いものが多く「白毛豆」と呼ばれ、また種子の状態で、通常の大豆色もしくは薄い緑色をしたものを総じて「青豆」とも呼びます

枝豆 茶豆→青大豆

枝豆 茶豆→青大豆

一般の枝豆は関東地方の生産が多いのに対し、茶豆は東北地方が生産の中心になります。

外見は普通の枝豆ですがサヤの中の豆が茶色の薄皮を被っていることから茶豆と呼ばれています。2粒サヤが主体の品種であり、3粒以上のサヤはほとんどありません。

枝豆 黒豆→黒大豆

枝豆 黒豆→黒大豆

関西地方で多く栽培されており、京都の丹波地方等に代表される丹波の黒豆が有名ですが、一般的には正月用の煮豆等に使用されています。

枝豆としては、黒大豆が成熟して黒豆になる前の若いものを収穫します。サヤの中で黒くなる前の状態のため、サヤの中の薄皮がうっすらと黒みを帯びています。大粒の豆と黒豆特有の深い甘味と凝縮されたコクが特徴です。

続きを読む

ニュースでご覧になった方も多いと思いますが,、比較的天災による被害を被る事がなく、そのため他所から「泉南ボケ」などと揶揄されていた泉州地方ですが、9月4日に直撃した台風21号では大変な被害を受けました。

幸い弊社は電気などのインフラが止まることがなく、屋根の瓦が落ちた程度で済みましたがそれでも未だにまだその、その事後処理に追われています。

ちょうどそのころ(正確には9月29日)、NHKの「ブラタモリ」という番組で「山形・酒田~山形・酒田はなぜ日本の中心」という放送がありました。

最近、弊社でも青大豆を使って 「くるみ餡」 を作っているのですが、この青大豆が山形県産の 「越後緑」とか岩手県産の 「岩手緑」という大豆を使っています。

この番組を見ていて、ふと「くるみ餅」で有名な堺にある某有名店は豊臣秀吉の時代から商売されていたということですから、きっと江戸時代にはこの西廻り航路で摂津の港に着いた青大豆を使っていたのかなあ。と想像してしまいました。(あくまでも私の想像です。)

北前船と酒田の繁栄

番組のHPから引用しますと

酒田は西回り航路の起点となり、北前船の時代に繁栄を極めた場所でした。でも、どうして江戸から遠く離れた酒田が日本の物流の中心ともいうべき場所になったんでしょう?そこには最上川を生かした水運と豊富にとれる米、そして北前船がもたらす全国の産物の恵み、そして酒田港を強くサポートする沖合いの島の存在がありました。自然の恵みをたくましく生かした酒田の人々の知恵に、タモリさんが迫ります。 まずタモリさんが向かったのは、町のシンボル鳥海山を臨む最上川の河口域。実はこの最上川こそ、酒田発展の足がかりとなった場所でした。屋形船に乗って川岸を観察していると、古い石垣と船を発見。これこそが、かつて川を使って行われていた水運の痕跡。上陸して巨大な倉庫の中に入ると、そこには圧倒されるほどの量の米、米、米!酒田は最上川流域の米を集め、西回り航路を通じて一大消費地・江戸に送り込む重要な場所だったんです。この航路を利用して発展したのが、北前船。米だけでなく、日本海側の優れた産物を流通させていました。

この西廻り航路こそが幕府の御用米と一緒に昆布などの北海道の海産物やそれと一緒に山形や岩手、宮城などで採れた青大豆も最上川→酒田→大阪と運んでいたとしてもおかしくないでしょう。

青大豆

青大豆そこで、今回は少し 青大豆 について私の知っていることや調べたことを書いてみたいと思います。残念ながらあまり青大豆について詳しいことはないので、間違っている点も多々あるとは思いますがご了承ください。i

青大豆の特徴

さて、お気づきとは思いますが、青大豆と言っても実際はどちらかと言えば 緑色 に近いと言えます。私の想像ですが、これは「緑色の信号機のランプを青信号という」(昔は緑色を青色と言っていた)のと同じ理由だと思います。

また青大豆には青・青と呼ばれる「種皮だけでなく、中身の実(子葉)も、胚芽も緑色」と、青・白と呼ばれる「種皮が緑色で子葉が白色」の二つがあります。

以下は新潟市にある株式会社 髙口又四郎商店 さんのHPより引用させていただきます。

青大豆とは

「青大豆」は大豆の中でも、熟しても青い色のものをいいます。ほとんどの大豆は、熟すと黄色や黒色になりますが、青大豆はなぜ青いまま。それは青大豆と普通の大豆はそもそも別品種だからです。お米は「コシヒカリ」や「あきたこまち」などいろんな品種がありますが、大豆にも品種の違いがあるんですね。

青大豆は黄色い大豆と比べ“油分が少なく”その代わりに“糖分が多い”など成分も異なります。また、青大豆は普通の豆と比べて見た目は大粒。風味豊かで甘みが強く、そして低脂肪でおいしい青大豆は希少価値が高い隠れた名品といわれています。

青大豆の産地

青大豆は流通量も少なく、皆さんがほとんど目にすることがないかもしれません。国内の産地では秋田・山形などが有名ですが、それほど多くつくられているわけではありません。その理由は、おいしい青大豆は栽培が難しいからだといわれています。青大豆は病気にかかりやすく、収穫も手作業で大変なのだとか。そのため、実がなる時期に早く涼しくなる東北や北海道で少量作られているのが現状です。

このような理由で、青大豆はなかなか皆さんが手にする機会がないんですね。特に国産の青大豆は量も少なく値段も張ります。

「青大豆」と「枝豆」は違うの?

「青大豆」と「枝豆」と名前だけ聞くと、ついつい違う作物かな?と思ってしまいます。しかし、両者の見た目はそっくり!「青大豆と枝豆って何が違うの?」と疑問を持つ方は多いんです。

そもそも「枝豆」は、未成熟な大豆を収穫したものです。つまり、枝豆と言う植物があるのではなく、収穫時期が違うだけなんです。もともと同じ植物ですので、枝豆をそのまま成熟させていくと大豆になるのです。

最近は特に、香りのする青大豆が“香り豆”と呼ばれています。最近人気の枝豆“だだちゃ豆”は香り豆とよばれる青大豆を使っています。

つまり、“だだちゃ豆とは未成熟な青大豆を収穫したものという事です。(こう書くと身もふたもない気がしますが)

だだ茶豆

「だだちゃ豆」とは、山形県庄内地方の中でも鶴岡市周辺の限られた地域で、地元農家の手によって、古くから大切に守り育てられてきた在来種の枝豆です。

だだ茶豆の特徴

「だだちゃ豆」は栽培する土地が合わないと風味が落ちてしまい、生産地が限られるといわれています。そして収穫期も短く、また保存も困難だったため、長らく「幻の豆」と呼ばれてきましたが、近年の輸送手段の向上等により全国的に知られるようになりました。

サヤの毛が茶色で、くびれも深く、見栄えは必ずしも良くありませんが、他にない独特の甘みと濃厚な風味があります。

2粒サヤの出る割合が、ほかの枝豆よりも多いのも特徴です。粒が少ない豆はその分旨みが凝縮され、美味しくなります。1本の枝になる2粒サヤの豆が多いほど、その豆は「美味しい」と感じられるのです

まあ、泉州地方の 水なすび みたいな感じです。

上記から「だだ茶豆」とは山形県庄内地方の中でも鶴岡市周辺の限られた地域で、地元農家の手によって、古くから大切に守り育てられてきた在来種の未成熟な青大豆ということになります。

在来種の青大豆

青大豆には XXX みどり という名称のものが多々あります。以下は有限会社日本クラシア・フードサプライ さんのHPからの引用です。

秋田みどりとは秋田県大潟村を中心に秋田県内で作られている青大豆です。種皮も実(子葉)も胚芽も全て緑色をしています。

東北には他にも「越後みどり」「岩手みどり」などの青大豆もありますが、この二者は在来種で、あきたみどりだけが登録品種です。

登録品種とは農水省に品種として登録されたちゃんとした品種ということです。

「あきたみどり」の「越後みどり」「岩手みどり」との違いはそんなところにもあります。

さて、それではこの在来種とはどういう意味なのかという疑問が残ります。

在来種の定義

定義そのものが結構曖昧な所があるみたいですが一応 「ある地方で、長年他の地方の品種と交配されず飼育または栽培されてきた品種。」

という事です。

後、私が疑問に思ったのは、山形県で採れるのになぜ「えちご緑」と呼ばれているのか?ということです。

ご存知の方がいれば教えていただきたくおもいます。

枝豆の品種

最後に枝豆(未成熟な大豆)の種類を紹介しておきます。以下はえだまめ日和というサイトからの引用です。

枝豆として栽培されているものは大きく分けて3種類あり、種皮やサヤのうぶ毛の色の違いから、「白毛豆(青豆)」「茶豆」「黒豆」に区別されます

枝豆 白毛豆(青豆)→黄大豆

枝豆 白毛豆(青豆)→黄大豆国内で最も流通しており、癖がなく万人受けする一般的な種類の枝豆です。

サヤのうぶ毛が白いものが多く「白毛豆」と呼ばれ、また種子の状態で、通常の大豆色もしくは薄い緑色をしたものを総じて「青豆」とも呼びます

枝豆 茶豆→青大豆

枝豆 茶豆→青大豆一般の枝豆は関東地方の生産が多いのに対し、茶豆は東北地方が生産の中心になります。

外見は普通の枝豆ですがサヤの中の豆が茶色の薄皮を被っていることから茶豆と呼ばれています。2粒サヤが主体の品種であり、3粒以上のサヤはほとんどありません。

枝豆 黒豆→黒大豆

枝豆 黒豆→黒大豆関西地方で多く栽培されており、京都の丹波地方等に代表される丹波の黒豆が有名ですが、一般的には正月用の煮豆等に使用されています。

枝豆としては、黒大豆が成熟して黒豆になる前の若いものを収穫します。サヤの中で黒くなる前の状態のため、サヤの中の薄皮がうっすらと黒みを帯びています。大粒の豆と黒豆特有の深い甘味と凝縮されたコクが特徴です。

続きを読む

賢い消費者

2018年07月15日

さる6月23日 私たち製餡業者の関西支部の総会というのが京都のホテルオークラで行われました。

今回は京都の方たちの御尽力で大変楽しい時間を過ごすことが出来ました。

特に総会終了から懇親会までの間の時間で「速海ちひろ」さんの歌とクラシックハープの演奏を聴くことが出来ました。

お話を伺ったところ、アイリッシュハープでは演奏する曲に制約があるためクラシックハープの弾き歌いという極めて難しいパフォーマンスを行っているとのことでした。

もしマイルス・デイヴィスが生きていたらジミー・スミスの代わりに世界8番目の不思議と言ったであろう、クラシックハープ演奏の両足の動きの凄まじさを微塵も感じさせず、優雅で素晴らしい歌と演奏を聴かせていただきました。

ところで、今回の総会で少し話題になったのは「賢い消費者なら『国内製造』とだけ書かれている場合は材料の原産地を疑う」という話が出たことです。

これだけでは何のことを言っているのかさっぱりわからないと思いますので、その経緯を簡単に説明します。

日餡連総会

関西支部の総会の前、6月13日に日餡連の総会というのが東京のウエスティンホテルで行われました。(今の時期はこんなことばかりやっています)

このとき農水省の方も出席され、我々との質疑応答の時間を持っていただきました。

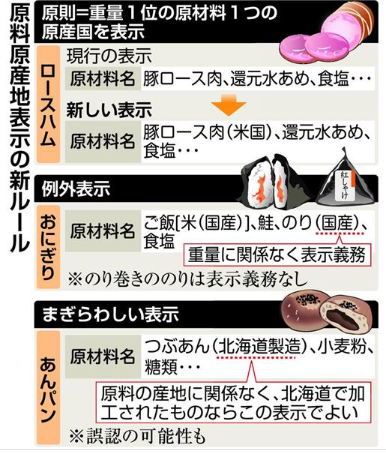

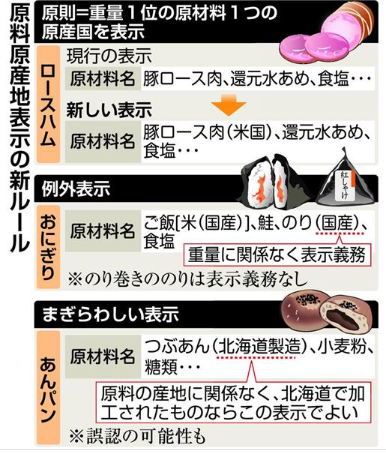

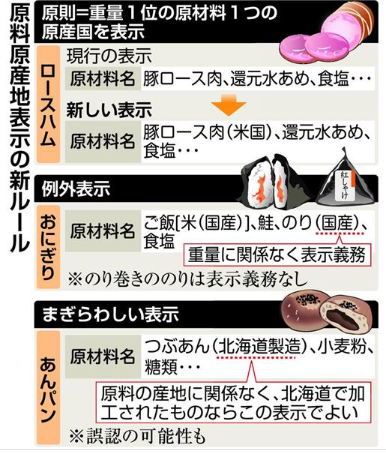

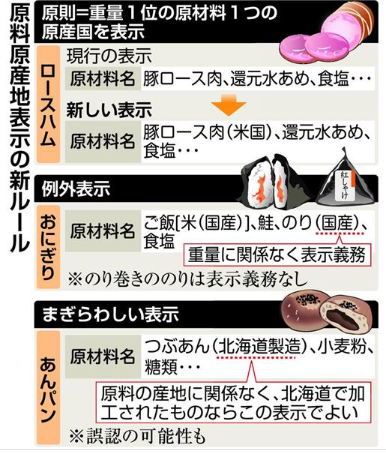

ここで話題になった原産地表示の新ルールについてかいつまんで説明すると次のようになります。

消費者庁は、国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義務付けるよう食品表示基準を改正し、1日から新制度をスタートさせる。国産農産物の消費拡大などが目的。最も重い原材料の産地1つを記すのが基本となる。

ロースハムは豚ロース肉が最も重量を占めるため、「豚ロース肉(米国)」などと表示。気候や相場変動などで原料の調達地や重量の順位が変わる食品もあるため、「米国または国産」としたり、産地が3カ国以上の場合は「輸入」としたりする例外も認めている。

加工食品自体を原材料として使う場合は、加工した国を表示。例えば、中国から輸入したあずきを北海道であんに加工、これを使ったあんパンのあんは「北海道製造」や「国内製造」と表示する。

加工食品の表示は誰がするのか?

弊社が加糖餡を和菓子屋さんやパン屋さんに販売した場合、新ルールに則れば「大阪製造」か「国内製造」という表示が販売先の和菓子やパンで必要となります。一方中国で製造された加糖餡を使っている場合は「海外製造」か「中国製造」という表示が必要になります。

ここで確認したいのは「加工食品」の表示というのは製餡業者ではなく、我々にとってのお得意先である和菓子、パン屋さん等が自ら行うということです。

この場合「国内製造」と表示されているものの原材料は、北海小豆でも中国小豆でもあるいは両者のブレンド」でもよいということになりますが、逆に「国内製造」としか表示されていない場合、「賢い消費者」は原材料は中国小豆だと疑うのではないかというお話でした。

従って弊社の加糖餡(加工食品になります)の場合はお得意様が例えば「国内(大阪)製造、北海(特栽)小豆100%使用」とか表示したり、白あんでベビーライマなどを使った場合は「国内(大阪)製造」表示します。(賢い消費者は輸入原材料を使っていると想像がつくという事です。)

国産信仰を持っておられる方には申し訳ないのですが、私の個人的な見解でいえば白あんに関してはその代表選手である北海手亡が外国産のベビーライマなどより優れているとは一概に言えないと思っています。 特に焼き菓子用としてはベビーライマの方が向いていると考えています。

製造場所の表示

かりに、お得意先が大阪(府内)の和菓子屋さんかパン屋さんであれば大阪製造と書くことに多少の意味があると思うでしょうが、関西でも兵庫県や京都府のお得意先であれば大阪製造とするのは帰ってマイナスイメージを与える場合もあります。従って他府県のお得意先は「国内製造」と表示されることが多いと考えられます。

小豆の原産地表示

新ルールでもあん(加工食品)は原材料になる豆の原産地表示は必要ありません。

また小豆やインゲンの価格は非常に変動が激しいものです。かって大手のスーパーで餡の産地偽装が問題になりましたが、これは製餡業者が大手スーパーに対し北海道産小豆の価格変動を売価に転嫁できなかった(転嫁させてもらえない)ためです。

であるならば新ルールに従って小豆の価格が高騰しても中国産やカナダ産小豆に切り替えたりブレンドできるよう「国内製造」とだけ表示してもらうのも一つの方法です。

加工食品の「国内製造」という表示から「賢い消費者」は以上の様な事を推理することになるわけです。(面倒くさいですね)

今回は京都の方たちの御尽力で大変楽しい時間を過ごすことが出来ました。

特に総会終了から懇親会までの間の時間で「速海ちひろ」さんの歌とクラシックハープの演奏を聴くことが出来ました。

お話を伺ったところ、アイリッシュハープでは演奏する曲に制約があるためクラシックハープの弾き歌いという極めて難しいパフォーマンスを行っているとのことでした。

もしマイルス・デイヴィスが生きていたらジミー・スミスの代わりに世界8番目の不思議と言ったであろう、クラシックハープ演奏の両足の動きの凄まじさを微塵も感じさせず、優雅で素晴らしい歌と演奏を聴かせていただきました。

ところで、今回の総会で少し話題になったのは「賢い消費者なら『国内製造』とだけ書かれている場合は材料の原産地を疑う」という話が出たことです。

これだけでは何のことを言っているのかさっぱりわからないと思いますので、その経緯を簡単に説明します。

日餡連総会

関西支部の総会の前、6月13日に日餡連の総会というのが東京のウエスティンホテルで行われました。(今の時期はこんなことばかりやっています)

このとき農水省の方も出席され、我々との質疑応答の時間を持っていただきました。

ここで話題になった原産地表示の新ルールについてかいつまんで説明すると次のようになります。

消費者庁は、国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義務付けるよう食品表示基準を改正し、1日から新制度をスタートさせる。国産農産物の消費拡大などが目的。最も重い原材料の産地1つを記すのが基本となる。

ロースハムは豚ロース肉が最も重量を占めるため、「豚ロース肉(米国)」などと表示。気候や相場変動などで原料の調達地や重量の順位が変わる食品もあるため、「米国または国産」としたり、産地が3カ国以上の場合は「輸入」としたりする例外も認めている。

加工食品自体を原材料として使う場合は、加工した国を表示。例えば、中国から輸入したあずきを北海道であんに加工、これを使ったあんパンのあんは「北海道製造」や「国内製造」と表示する。

加工食品の表示は誰がするのか?

弊社が加糖餡を和菓子屋さんやパン屋さんに販売した場合、新ルールに則れば「大阪製造」か「国内製造」という表示が販売先の和菓子やパンで必要となります。一方中国で製造された加糖餡を使っている場合は「海外製造」か「中国製造」という表示が必要になります。

ここで確認したいのは「加工食品」の表示というのは製餡業者ではなく、我々にとってのお得意先である和菓子、パン屋さん等が自ら行うということです。

この場合「国内製造」と表示されているものの原材料は、北海小豆でも中国小豆でもあるいは両者のブレンド」でもよいということになりますが、逆に「国内製造」としか表示されていない場合、「賢い消費者」は原材料は中国小豆だと疑うのではないかというお話でした。

従って弊社の加糖餡(加工食品になります)の場合はお得意様が例えば「国内(大阪)製造、北海(特栽)小豆100%使用」とか表示したり、白あんでベビーライマなどを使った場合は「国内(大阪)製造」表示します。(賢い消費者は輸入原材料を使っていると想像がつくという事です。)

国産信仰を持っておられる方には申し訳ないのですが、私の個人的な見解でいえば白あんに関してはその代表選手である北海手亡が外国産のベビーライマなどより優れているとは一概に言えないと思っています。 特に焼き菓子用としてはベビーライマの方が向いていると考えています。

製造場所の表示

かりに、お得意先が大阪(府内)の和菓子屋さんかパン屋さんであれば大阪製造と書くことに多少の意味があると思うでしょうが、関西でも兵庫県や京都府のお得意先であれば大阪製造とするのは帰ってマイナスイメージを与える場合もあります。従って他府県のお得意先は「国内製造」と表示されることが多いと考えられます。

小豆の原産地表示

新ルールでもあん(加工食品)は原材料になる豆の原産地表示は必要ありません。

また小豆やインゲンの価格は非常に変動が激しいものです。かって大手のスーパーで餡の産地偽装が問題になりましたが、これは製餡業者が大手スーパーに対し北海道産小豆の価格変動を売価に転嫁できなかった(転嫁させてもらえない)ためです。

であるならば新ルールに従って小豆の価格が高騰しても中国産やカナダ産小豆に切り替えたりブレンドできるよう「国内製造」とだけ表示してもらうのも一つの方法です。

加工食品の「国内製造」という表示から「賢い消費者」は以上の様な事を推理することになるわけです。(面倒くさいですね)

HACCPとは

2018年06月26日

私たち零細の食品製造業者にとって今一番頭を悩ませているのが「HACCPの義務化」という問題です。

そもそも「HACCP」とはなんなのでしょうか?従来の食品衛生基準とは何が違うんでしょうか?

そもそもこの「HACCP」の義務化というのは誰が(どこが)主管しているのでしょうか?

保健所と関係が深そうだから厚生労働省なのが。

あるいは農水省、経産相なのか、消費者庁なのか。

トランプ大統領の登場でトーンダウンしたようですが、TPPの一環として外圧から出てきた問題みたいだから外務省も関係しているのか?

HACCPの起源

HACCPの起源

私が知っている範囲ではHACCPはもともとNASAに宇宙食を納入していた業者が行っていた管理ツールと聞いています。

要するに価格やコストに何の制約もない世界での話です。

「そんなものを我々が日常食べている食料品に持ち込んでどうするか?」というのが私の正直な感想です。

HACCPの有効性

HACCPの有効性

本当に「HACCP」は食品の安全性を確保するのに有効なのでしょうか?

実際ここ数年大騒ぎとなったY乳業や日本MなどはHACCPの認定を受けている企業です。

考えられる負の連鎖

考えられる負の連鎖

HACCPによる管理を行うとそれに伴う膨大なコストが発生します。

その結果として次のような負の連鎖が起こることが容易に想像できます。

HACCPの実施→管理コストの増加による収益の圧迫→人件費削減あるいは原材料のグレードダウン→食品の安全性の低下

また別の連鎖も考えられます。

HACCPは一般の飲食店やcafeあるいはホームベーカリー、ケーキ屋などにも適用を義務付けるということです。

この結果

HACCPの実施→HACCPの認定が取れない店は廃業→食品闇市場の誕生→反社会的勢力の収入源→食品の安全性の低下(冗談です)

HACCP方式と従来方式の違い

HACCP方式と従来方式の違い

HACCPと従来方式(食品衛生基準)の違いは次のようなことだそうです。

まあ大企業の工場なら必要かもしれませんが、街の大衆食堂で店主が一人で何もかもやっているようなところでこんなことが出来ると本気で考えているのでしょうか?

表現を変えると「そんなところは廃業してください」と言っているようなものです。

庶民の味方を自任するマスコミやジャーナリストの皆さんはこの問題には全く興味を示しません。

この方々が贔屓にしている高級店は何の心配もないのでしょうが、本当に庶民が通っている大衆食堂などには死活問題です。

つまり我々を誰も助けてくれそうもないので、自衛のために製餡業者向けのHACCPガイドライン(手引書)というのを大阪製餡工業協同組合で作ってみようと思います。

またその途中経過、顛末についてはこのブログに書いていきたいと思います。

そもそも「HACCP」とはなんなのでしょうか?従来の食品衛生基準とは何が違うんでしょうか?

そもそもこの「HACCP」の義務化というのは誰が(どこが)主管しているのでしょうか?

保健所と関係が深そうだから厚生労働省なのが。

あるいは農水省、経産相なのか、消費者庁なのか。

トランプ大統領の登場でトーンダウンしたようですが、TPPの一環として外圧から出てきた問題みたいだから外務省も関係しているのか?

HACCPの起源

HACCPの起源私が知っている範囲ではHACCPはもともとNASAに宇宙食を納入していた業者が行っていた管理ツールと聞いています。

要するに価格やコストに何の制約もない世界での話です。

「そんなものを我々が日常食べている食料品に持ち込んでどうするか?」というのが私の正直な感想です。

HACCPの有効性

HACCPの有効性本当に「HACCP」は食品の安全性を確保するのに有効なのでしょうか?

実際ここ数年大騒ぎとなったY乳業や日本MなどはHACCPの認定を受けている企業です。

考えられる負の連鎖

考えられる負の連鎖HACCPによる管理を行うとそれに伴う膨大なコストが発生します。

その結果として次のような負の連鎖が起こることが容易に想像できます。

HACCPの実施→管理コストの増加による収益の圧迫→人件費削減あるいは原材料のグレードダウン→食品の安全性の低下

また別の連鎖も考えられます。

HACCPは一般の飲食店やcafeあるいはホームベーカリー、ケーキ屋などにも適用を義務付けるということです。

この結果

HACCPの実施→HACCPの認定が取れない店は廃業→食品闇市場の誕生→反社会的勢力の収入源→食品の安全性の低下(冗談です)

HACCP方式と従来方式の違い

HACCP方式と従来方式の違いHACCPと従来方式(食品衛生基準)の違いは次のようなことだそうです。

原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの 危害を予測した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を連続的・継続的に監視し、 記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。 これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問題のある製品の 出荷を防止できるとされています。

まあ大企業の工場なら必要かもしれませんが、街の大衆食堂で店主が一人で何もかもやっているようなところでこんなことが出来ると本気で考えているのでしょうか?

表現を変えると「そんなところは廃業してください」と言っているようなものです。

庶民の味方を自任するマスコミやジャーナリストの皆さんはこの問題には全く興味を示しません。

この方々が贔屓にしている高級店は何の心配もないのでしょうが、本当に庶民が通っている大衆食堂などには死活問題です。

つまり我々を誰も助けてくれそうもないので、自衛のために製餡業者向けのHACCPガイドライン(手引書)というのを大阪製餡工業協同組合で作ってみようと思います。

またその途中経過、顛末についてはこのブログに書いていきたいと思います。

北海道 伊達市での小豆栽培の歴史

2017年12月19日

小豆価格の高騰

平成28年に北海道に台風が3つ直撃したことにより北海道の農業は大打撃を受け、小豆も歴史的な不作となりました。

また、過去数年の豊作だったことによる小豆価格の下落、あるいは民主党政権時に実施された「農作物の戸別保証政策」に小豆が含まれていなかったことから小豆の作付面積が減少傾向にありました。

これに自然災害が重なり未曽有の凶作となり平成29年の小豆価格は高騰しました。

平成29年は小豆は豊作でしたが、農家にしてみれば戸別保証政策に含まれていて小豆より手間のかからない大豆を栽培した方が儲かります。結果、小豆の作付面積の減少傾向に歯止めがかからなくなりました。

このことから、繰越在庫もなくなり、小豆の価格は高止まりしたままです。

歴史秘話ヒストリア 「北の大地に夢をひらけ!お殿さまの北海道開拓史」

先日NHKの歴史秘話ヒストリアという番組で明治時代、北海道 現在の伊達市で小豆栽培に取り組んだ人たちの事が取り上げられました。

ここでは北海道の小豆栽培の歴史の一端を知ることが出来ました。

今でこそ北海道の小豆と言えば「十勝」が代名詞みたいに思っている人も多いようですが、実際は北海道全土で作られています。

番組のHPから引用しますと

今でもたまにTVで旧民主党の政治家を見かけると腹立たしく思うことがありますが、思えば私たち製餡業者は伊逹邦成と家臣、その家族たちの恩恵に浴している訳で、彼らがしてきたご苦労から考えると小豆価格の高騰にも何とか立ち向かわなければと思いました。

邦成が栽培に力を入れた 小豆と甜菜ですが、はっきりとした根拠はないのですが、非常に相性が良いようです。

有機小豆と呼ばれていたものが存在していたその昔、連作が出来ない小豆をどの農作物の後に栽培すれば良いかという問題に直面しました。

いろいろな農作物で連作を行いました。

「結果、甜菜の次に小豆を連作するのが良いということになった。」という話をホクレンの関係者から聞いた覚えがあります。

平成28年に北海道に台風が3つ直撃したことにより北海道の農業は大打撃を受け、小豆も歴史的な不作となりました。

また、過去数年の豊作だったことによる小豆価格の下落、あるいは民主党政権時に実施された「農作物の戸別保証政策」に小豆が含まれていなかったことから小豆の作付面積が減少傾向にありました。

これに自然災害が重なり未曽有の凶作となり平成29年の小豆価格は高騰しました。

平成29年は小豆は豊作でしたが、農家にしてみれば戸別保証政策に含まれていて小豆より手間のかからない大豆を栽培した方が儲かります。結果、小豆の作付面積の減少傾向に歯止めがかからなくなりました。

このことから、繰越在庫もなくなり、小豆の価格は高止まりしたままです。

歴史秘話ヒストリア 「北の大地に夢をひらけ!お殿さまの北海道開拓史」

先日NHKの歴史秘話ヒストリアという番組で明治時代、北海道 現在の伊達市で小豆栽培に取り組んだ人たちの事が取り上げられました。

ここでは北海道の小豆栽培の歴史の一端を知ることが出来ました。

今でこそ北海道の小豆と言えば「十勝」が代名詞みたいに思っている人も多いようですが、実際は北海道全土で作られています。

番組のHPから引用しますと

今から150年前、農業王国・北海道の礎をつくった「お殿様」がいました。その名は「伊達邦成(だてくにしげ)」。あの伊達政宗の一族で腹心だった伊逹成実(だてしげざね)の子孫です。

戊辰戦争で「朝敵」のらく印をおされ、領地を400分の1に削られるという絶体絶命のピンチに立たされた邦成は「北海道開拓」という成功するかどうかもまったく見えない未知の事業に、活路を見いだそうとします。

家財を移住費用にあてた邦成たちは、北の大地に立ったとき、すでに丸裸同然でした。上の写真にある建物は、伊逹家が移住した頃の開拓民の住まいを再現したものです。移住者の中にいた職人が関わっていたそうなので、しっかりしたつくりの建物ではありますが、「布団が凍った」という記録もあるそうで、きっと大変寒かったのではないでしょうか。資材も食糧も満足に無いまま、当時の北海道で暮らす…まさに命がけだったと思います。

逆境としかいいようの無い邦成たちですが、伊逹家の人々は強い意志でこれらを乗り越え、北海道開拓を前に進めていきます。

邦成が、切り開いた畑で栽培に力を入れたのは「あんこ」の材料である小豆と甜菜(てんさい 別名:サトウダイコン、ビート)。これが、伊達家の苦境を変えることになります。

伊逹邦成と家臣、その家族たちの奮闘によって「伊達市」の名まで残した“お殿さまの北海道開拓”。この大事業を支えたのは、殿様・邦成が人として基本的なこと一つ一つを決しておろそかにせず、誠実にのぞんだ姿勢だった。そしてそれが、魅力あふれる北海道を現代の私たちに残してくれた。―今回の物語をたどると、そんな気がしてなりません。

今でもたまにTVで旧民主党の政治家を見かけると腹立たしく思うことがありますが、思えば私たち製餡業者は伊逹邦成と家臣、その家族たちの恩恵に浴している訳で、彼らがしてきたご苦労から考えると小豆価格の高騰にも何とか立ち向かわなければと思いました。

邦成が栽培に力を入れた 小豆と甜菜ですが、はっきりとした根拠はないのですが、非常に相性が良いようです。

有機小豆と呼ばれていたものが存在していたその昔、連作が出来ない小豆をどの農作物の後に栽培すれば良いかという問題に直面しました。

いろいろな農作物で連作を行いました。

「結果、甜菜の次に小豆を連作するのが良いということになった。」という話をホクレンの関係者から聞いた覚えがあります。

満月でない中秋の名月

2017年09月18日

国立天文台のHPを読んでいますと以下の記事が載っていました。

要は今年の10月4日の月はどうやら完全な「満月」ではないということです。

ところで「月見団子」ですが、どうも地域によってそのかたちは様々なようです。

したがって大阪府製餡工業協同組合で月見団子のポスターを作る時もこの点が問題になり結局のところ月見団子の絵は載せませんでした。

そこで湖面に映る月を眺めているウサギという構図にしました。

(PDF: 849.36KB)

(PDF: 849.36KB)

今年の中秋の名月は10月4日です。

「中秋の名月」とは、太陰太陽暦(注)の8月15日の夜の月のことをいいます。

太陰太陽暦では、新月(朔)の瞬間を含む日が「1日」となります。中秋の名月は、太陰太陽暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。上の図のように、今回は新月の瞬間を含む9月20日が太陰太陽暦の8月1日、それから15日目の10月4日が太陰太陽暦の8月15日となります。

一方、天文学的な意味での満月(望)は、太陽、地球、月の位置関係によって決まります。満月とは、地球から見て月と太陽が反対方向になった瞬間(月が太陽の光を真正面から受けて、地球からまん丸に見える瞬間)の月のことを指します。上の図のように、今回は10月6日3時40分に満月の瞬間を迎えます。

月は地球のまわりを公転しながら、およそ29.5日の周期で満ち欠けを繰り返しています。しかし月は、この周期の半分の14.75日で必ず満月になるわけではありません。これは、月の公転軌道が完全な円形ではなく、少しつぶれた楕円形をしているためです。月が地球に近い位置にあるときには公転のスピードが速く、反対に、月が地球から遠い位置にあるときには公転のスピードが遅くなります。このため、新月から満月までにかかる日数は13.9日から15.6日と大きく変化します。今回は、新月から満月まで15.5日ほどかかっています。

このような理由により、中秋の名月と満月の日付がずれることが起こります。しかし、満月前後の月はとても明るく見ごたえがあります。今年の中秋の名月も、満月と遜色のない美しい月を楽しむことができるでしょう。

要は今年の10月4日の月はどうやら完全な「満月」ではないということです。

ところで「月見団子」ですが、どうも地域によってそのかたちは様々なようです。

したがって大阪府製餡工業協同組合で月見団子のポスターを作る時もこの点が問題になり結局のところ月見団子の絵は載せませんでした。

そこで湖面に映る月を眺めているウサギという構図にしました。

中国産小豆を使った丹波産あんこ

2017年09月02日

平成29年9月1日の産経新聞に次のような記事が出ていました。

私たち製餡業者にとっては、非常に迷惑なルールの変更だと言わざるを得ません。

このルールだと大手の製菓・製パン会社が丹波地域(前にも書きましたが、これも非常に曖昧な定義ですが)に工場を建てて製造すれば、

たとえ中国産小豆を使っても、すべて「丹波産のあんこ」となるわけです。

今回のルール変更あるいはHACCPの義務化など政府は弊社のような零細の製餡業者を地上から抹殺するつもりなどでしょうか?

消費者庁は、国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義務付けるよう食品表示基準を改正し、1日から新制度をスタートさせる。国産農産物の消費拡大などが目的。最も重い原材料の産地1つを記すのが基本となる。

ロースハムは豚ロース肉が最も重量を占めるため、「豚ロース肉(米国)」などと表示。気候や相場変動などで原料の調達地や重量の順位が変わる食品もあるため、「米国または国産」としたり、産地が3カ国以上の場合は「輸入」としたりする例外も認めている。

加工食品自体を原材料として使う場合は、加工した国を表示。例えば、中国から輸入したあずきを北海道であんに加工、これを使ったあんパンのあんは「北海道製造」や「国内製造」と表示する。

食品表示に詳しい公益財団法人「食の安全・安心財団」の中村啓一事務局長は「あずきの原産地が中国でも『北海道製造』と表示されれば、北海道産の小豆を使用していると誤認する」と指摘する。

私たち製餡業者にとっては、非常に迷惑なルールの変更だと言わざるを得ません。

このルールだと大手の製菓・製パン会社が丹波地域(前にも書きましたが、これも非常に曖昧な定義ですが)に工場を建てて製造すれば、

たとえ中国産小豆を使っても、すべて「丹波産のあんこ」となるわけです。

今回のルール変更あるいはHACCPの義務化など政府は弊社のような零細の製餡業者を地上から抹殺するつもりなどでしょうか?

タグ :産地表示

近畿自動車道 岸和田サービスエリア(上り)

2017年08月11日

現在、近畿自動車道 岸和田 サービスエリア(上り) で弊社のくるみ餡(黄大豆)を使ったかき氷が販売されています。

お立ち寄りの際にはよろしければご賞味ください。

お立ち寄りの際にはよろしければご賞味ください。

土用餅と土用波

2017年07月25日

土用の習慣としては鰻の陰に隠れてしまった感のある土用餅ですが、以前にも書いたように大阪府製餡工業協同組合では、

販促用として土用餅のポスターがあります。

土用餅という習慣そのものが関西以外ではあまりみられないようでもあり、またデザインを決めるにあたり

あんころ餅についても諸説いろいろあってなかなか決まりませんでした。

そこで決め手となったのは、ある和菓子屋さんから聞いた話で「土用餅はただのあんころ餅と違いくぼみを二つつけて波型を作る。これが「土用波」を連想させるのだ。」ということでした。

今回はこのご意見を採用させていただきました。

(PDF: 629.86KB)

(PDF: 629.86KB)

販促用として土用餅のポスターがあります。

土用餅という習慣そのものが関西以外ではあまりみられないようでもあり、またデザインを決めるにあたり

あんころ餅についても諸説いろいろあってなかなか決まりませんでした。

そこで決め手となったのは、ある和菓子屋さんから聞いた話で「土用餅はただのあんころ餅と違いくぼみを二つつけて波型を作る。これが「土用波」を連想させるのだ。」ということでした。

今回はこのご意見を採用させていただきました。

KITATANI SWEETS FESTA 2017 出展のお知らせ

2017年06月28日

日時 2017年 7月4日(火) 10:00~17:00

7月5日(水) 10:00~16:30

場所 和歌山ビッグウエーブ/メインアリーナ

〒640-8319 和歌山市手平2-1-1 ℡073-433-0035

今年は次の弊社の商品を使った試食品を用意しています。

① 北海道産とよみ大納言 、岡山県産黒豆を使ったパウンドケーキ

これは和歌山市のpâtisserie la joue様 で作っていただきました。

② 備中白小豆を使ったあんぱん

これは 堺市のワタナベベーカリー様で作っていただきました。

お越しの際はぜひご賞味ください。

(PDF: 817.6KB)

(PDF: 817.6KB)

(PDF: 295.58KB)

(PDF: 295.58KB)

7月5日(水) 10:00~16:30

場所 和歌山ビッグウエーブ/メインアリーナ

〒640-8319 和歌山市手平2-1-1 ℡073-433-0035

今年は次の弊社の商品を使った試食品を用意しています。

① 北海道産とよみ大納言 、岡山県産黒豆を使ったパウンドケーキ

これは和歌山市のpâtisserie la joue様 で作っていただきました。

② 備中白小豆を使ったあんぱん

これは 堺市のワタナベベーカリー様で作っていただきました。

お越しの際はぜひご賞味ください。

R.I.P. Gregg Allman

2017年06月04日

6月3日になって、 グレッグ オールマン が亡くなったことを知りました。たまたま聞いていた「ウイークエンド・サンシャイン」で初めて知って驚いています。

記事によると

以下は私の妄想した天国でのDuane との会話です。

Duane「46年ぶりに顔を見ることが出来たな。こっちにはこの間ブッチも来たばかりだ。ベリー オークレーもいることだし。」

「ディッキーの代わりはダン トラーがやっている。おまえにはB-3をこっちでも弾いてもらう。」

Gregg「本当に兄さんとギグするのは久し振りさ。俺もあちらではいろいろな連中と演奏してきた。」

「ディッキー、デレク、ヘインズ、エリック数え切れないさ。でも何といっても兄さんが最高さ。」

Duane「それにしても俺がこっちに来てからも、よくバンドを続けてくれたものさ。メンバーとの対立、薬の問題。」

「それに7回も結婚したし。」

「お前の自伝が映画にならなかったのは少し残念だったけどな。」

Gregg「そう言えば、映画のTammyでスーザン サランドンが言っていたのは本当なのかい?」

R.I.P. Gregg Allman

記事によると

5月27日に肝臓がんによる合併症のため69歳で亡くなったグレッグ・オールマンの葬儀が、今週土曜日(6月3日)、オールマン・ブラザーズ・バンド博物館がある米ジョージア州メイコンで執り行われる。

グレッグは、同市にあるRose Hill Cemeteryで、1971年にバイク事故で亡くなった兄デュアンの隣に埋葬されるそうだ。彼のマネージャーによると、グレッグはそれを望んでいたという。近くには、同じくオールマン・ブラザーズ・バンドのメンバーで、デュアンが亡くなった翌年、同様にバイク事故で死去したベリー・オークリーも埋葬されている。

以下は私の妄想した天国でのDuane との会話です。

Duane「46年ぶりに顔を見ることが出来たな。こっちにはこの間ブッチも来たばかりだ。ベリー オークレーもいることだし。」

「ディッキーの代わりはダン トラーがやっている。おまえにはB-3をこっちでも弾いてもらう。」

Gregg「本当に兄さんとギグするのは久し振りさ。俺もあちらではいろいろな連中と演奏してきた。」

「ディッキー、デレク、ヘインズ、エリック数え切れないさ。でも何といっても兄さんが最高さ。」

Duane「それにしても俺がこっちに来てからも、よくバンドを続けてくれたものさ。メンバーとの対立、薬の問題。」

「それに7回も結婚したし。」

「お前の自伝が映画にならなかったのは少し残念だったけどな。」

Gregg「そう言えば、映画のTammyでスーザン サランドンが言っていたのは本当なのかい?」

R.I.P. Gregg Allman

2017年 (株)コウリョー展示会出展のご案内

2017年05月14日

今年も(株)コウリョー様主催の展示会に出展します。

日時 5月16~17日 10:00~17:00

場所 株式会社コウリョー敷地内

〒703-8221

岡山県岡山市中区長岡33

TEL 086-278-2022

FAX 086-278-0308

E-mail kouryo@po.harenet.ne.jp

今年は次の岡山県産の材料を使った試食品を用意しています。

① 岡山県産大納言(紅娘) 、黒豆を使ったパウンドケーキ

これは和歌山市のpâtisserie la joue様 で作っていただきました。

② 備中白小豆を使ったあんぱん

これは 堺市のワタナベベーカリー様で作っていただきました。

お越しの際はぜひご賞味ください。

(PDF: 295.58KB)

(PDF: 295.58KB)

日時 5月16~17日 10:00~17:00

場所 株式会社コウリョー敷地内

〒703-8221

岡山県岡山市中区長岡33

TEL 086-278-2022

FAX 086-278-0308

E-mail kouryo@po.harenet.ne.jp

今年は次の岡山県産の材料を使った試食品を用意しています。

① 岡山県産大納言(紅娘) 、黒豆を使ったパウンドケーキ

これは和歌山市のpâtisserie la joue様 で作っていただきました。

② 備中白小豆を使ったあんぱん

これは 堺市のワタナベベーカリー様で作っていただきました。

お越しの際はぜひご賞味ください。

タグ :備中白小豆岡山県産大納言(紅娘)

丹波大納言

2017年03月07日

平成29年になって数か月たつというのに昨年のことで恐縮ですが、さる12月10日(土)テレビ朝日の「ごはんジャパン」という番組で弊社のブログにある 小豆の花の写真が使用されました。

これについてはテレビ朝日の方より写真使用の件について事前に連絡をいただき、弊社としても何の問題もないため了解致しました。(ただし番組の趣旨からは若干の問題もあるのですが)

この放送では「丹波大納言」について取り上げていましたので私もこれについて知っていることを少し書いてみたいと思います。

その前に豆類協会のHPに大納言の花の写真およびその解説がありましたので載せておきます。(ただし、大納言の種類、撮影場所は不明ですが!)

小豆が煮崩れ(「腹切れ」)を起こす理由

この番組でも取り上げられていた大納言が小豆と比べて煮崩れ(「腹切れ」)が生じにくいという点ですがそれは以下の事に起因します。

一般的に、煮くずれしにくい豆は加熱で膨らむデンプンが少なくさらに、外側の皮も柔らかいと言われています。しかし、小豆は他の豆と比べてデンプンの量が多く、加熱されたデンプンは膨らんでいきますが、皮が硬く膨らまないので、すぐに皮が破れてしまいます。その結果、煮崩れが起きてしまうというわけです。

大納言小豆と小豆の違い

大納言小豆は小豆と比べると外側の皮が柔らかいため、煮豆をしたときに皮が破れにくく、いわゆる「腹切れ」が生じにくいと言えます。

この特徴が丹波大納言小豆が普通小豆と比べて高価である一番の理由です。

つまり大納言小豆は大粒で、煮くずれしにくく、皮も柔らかいことなどから、甘納豆、鹿の子(かのこ)などに適しています。

日本で一番高価な小豆

さて、丹波大納言が一番おいしいかどうか?というのは人それぞれですが、間違いなく言えるのは「日本で一番高い小豆」ということです。

小豆はその用途によって使い方が変わってきます。先に大納言小豆はは甘納豆、鹿の子(かのこ)などに適していると書きましたが、こしあんについてはどうなのでしょうか?

こしあんに向いている小豆

以下は加藤 淳著「小豆の力」より引用、抜粋します。

以上はあくまでも見解の一つです。

味についてどう思うかは個人の感じ方によるものです。

最近は釜の中でグタグタに煮て「腹切れ」させた豆を完全に擦りつぶした、いわば「豆ペースト」みたいな「あん」を好む人も多く、こしあんでも腹切れさせることなくあん粒子を残したままたきあげる弊社のこしあんはたまに「ざらつく」と言われる事もあります。まあ味の好みは人それぞれです。

あん粒子の写真

二つの丹波大納言

厳密にいえば現在市場には二種類の丹波大納言が流通しています。

一つは私たちが丹波種と呼んでいる丹波地方以外で採れた「丹波大納言」、もうひとつが丹波地方で採れた「丹波大納言」です。

現在のルールではこの二つが存在しても問題とはなりません。

一方意外に思われるかもしれませんが、現在の行政区分には 丹波 は存在しません。

丹波(地方)とはどこなのか? 続きを読む

これについてはテレビ朝日の方より写真使用の件について事前に連絡をいただき、弊社としても何の問題もないため了解致しました。(ただし番組の趣旨からは若干の問題もあるのですが)

この放送では「丹波大納言」について取り上げていましたので私もこれについて知っていることを少し書いてみたいと思います。

その前に豆類協会のHPに大納言の花の写真およびその解説がありましたので載せておきます。(ただし、大納言の種類、撮影場所は不明ですが!)

あずきの中で特に大粒な特定の品種群は、「大納言」と呼ばれ、流通・加工上、普通のあずき品種とは区別されています。その名前の由来は、この品種群のあずきは、大粒なだけではなく、煮たときに皮が破れにくい特徴を持ち、いわゆる「腹切れ」が生じにくいことから、切腹の習慣がない公卿の官位である「大納言」と名付けられたと言われています。なお、円筒あるいは俵のような豆の形が大納言が被った烏帽子に似ているためという説もあります。江戸時代には、「大納言」より小粒なため「中納言」、「少納言」と名付けられた品種もあり、現在も長野県、福島県等一部地域で栽培がみられます。..

大納言の栽培面積が一番多いのは北海道ですが、兵庫県、京都府で栽培されている「丹波大納言」は種皮が赤く、大粒で俵型をしており、江戸時代から知られていました。現在、北海道で栽培されている品種には、「アカネダイナゴン」、「とよみ大納言」などがあり、兵庫県、京都府にはそれぞれ「丹波大納言」、「京都大納言」などの品種があります。

大納言は大粒で、煮くずれしにくいことなどから、甘納豆、鹿の子(かのこ)など豆粒の形状を保った豆製品の原料として用いられます。

小豆が煮崩れ(「腹切れ」)を起こす理由

この番組でも取り上げられていた大納言が小豆と比べて煮崩れ(「腹切れ」)が生じにくいという点ですがそれは以下の事に起因します。

一般的に、煮くずれしにくい豆は加熱で膨らむデンプンが少なくさらに、外側の皮も柔らかいと言われています。しかし、小豆は他の豆と比べてデンプンの量が多く、加熱されたデンプンは膨らんでいきますが、皮が硬く膨らまないので、すぐに皮が破れてしまいます。その結果、煮崩れが起きてしまうというわけです。

大納言小豆と小豆の違い

大納言小豆は小豆と比べると外側の皮が柔らかいため、煮豆をしたときに皮が破れにくく、いわゆる「腹切れ」が生じにくいと言えます。

この特徴が丹波大納言小豆が普通小豆と比べて高価である一番の理由です。

つまり大納言小豆は大粒で、煮くずれしにくく、皮も柔らかいことなどから、甘納豆、鹿の子(かのこ)などに適しています。

日本で一番高価な小豆

さて、丹波大納言が一番おいしいかどうか?というのは人それぞれですが、間違いなく言えるのは「日本で一番高い小豆」ということです。

小豆はその用途によって使い方が変わってきます。先に大納言小豆はは甘納豆、鹿の子(かのこ)などに適していると書きましたが、こしあんについてはどうなのでしょうか?

こしあんに向いている小豆

以下は加藤 淳著「小豆の力」より引用、抜粋します。

食物を口に入れたときに感じる舌ざわり、このテクスチャーとも呼ばれる食感はおいしさを左右する重要な要件です。舌ざわりが悪いと、食感は著しく損なわれますが、反対に舌ざわりが良いと、その心地いい感触をしばらく味わっていたい気分にさせられます。

それはあんに関しても同様のことで、舌ざわりが重要なポイントとなります。

こしあんですと、なめらかな舌ざわりがあんの甘味とあいまって、何ともいえないおいしさをうみだします。

粒あんの場合は適度な柔らかさに仕上がった小豆の粒の食感が、甘味とともに絶妙なハーモニーを舌の上で醸し出してくれます。

舌ざわりを支えているのは、あん粒子の大きさと、その粒径の揃い方にあります。粒径とは粒子の大きさを直径で表したものをいいます。

レーザー回折式粒度分布測定器を使って、あん粒子の大きさを調べると、50~250μmの範囲に分布が認められます。このうち小豆のあん粒子本体は、75~150μmの範囲に分布しています。この中で、食感として最も好ましいとされるのは、100μm前後のあん粒子です。

あんの粒径は普通小豆で小さく、大粒の大納言では大きくなります。

「エリモショウズ」」「きたのおとめ」「きたろまん」など北海道産の普通小豆からは、平均粒径が100μm前後のあん粒子ができます。このようなあん粒子は、舌触りとしては滑らかでクリーミーなこしあんとなります。

一方、「とよみ大納言」に代表される百粒重(小豆の重さ)の大きい大納言からは、平均粒径の大きい、すなわち120μm前後のあん粒子ができます。

この場合、舌ざわりとしてはややザラッとした感じとなります。このことから、大納言はこしあんよりも、小豆の粒の食感を味わう粒あんに適しているといえるのです。

私たちの舌は、あん粒子の大きさ10μmの違いを感知することが出来ます。大納言のあん粒子のように、平均粒径が大きいとざらつきを感じます。昔から、普通小豆はこしあんに、大納言は粒あんや小倉あんに用いられてきましたが、あん粒子の大きさから考えても、理にかなった使い方ということが出来ます。

以上はあくまでも見解の一つです。

味についてどう思うかは個人の感じ方によるものです。

最近は釜の中でグタグタに煮て「腹切れ」させた豆を完全に擦りつぶした、いわば「豆ペースト」みたいな「あん」を好む人も多く、こしあんでも腹切れさせることなくあん粒子を残したままたきあげる弊社のこしあんはたまに「ざらつく」と言われる事もあります。まあ味の好みは人それぞれです。

あん粒子の写真

二つの丹波大納言

厳密にいえば現在市場には二種類の丹波大納言が流通しています。

一つは私たちが丹波種と呼んでいる丹波地方以外で採れた「丹波大納言」、もうひとつが丹波地方で採れた「丹波大納言」です。

現在のルールではこの二つが存在しても問題とはなりません。

一方意外に思われるかもしれませんが、現在の行政区分には 丹波 は存在しません。

丹波(地方)とはどこなのか? 続きを読む

MOBAC SHOW 2017

2017年03月01日

さて、2017 MOBAC SHOW(第25回 国際製パン製菓関連産業展) が2月22日(水)から25日(土)までインテックス大阪で行われました。

そこで弊社もちょこっとだけ試食品という形で参加いたしました。

今回は日頃お付き合いのある(株)コウリョーさんが出展されました。そこで「備中紅娘粒あん」、「作州黒豆かのこ」、「備中大納言かのこ」、「備中白小豆こしあん」といった弊社の商品を使ったパンや和洋菓子が試食品として並びました。

「作州黒豆かのこ」、「備中大納言かのこ」は和歌山市にあるpâtisserie la joue さんにお願いしてパウンドケーキの中に入れてもらいました。

「備中白小豆こしあん」は泉佐野市の「京たちばな」さんが上用饅頭にしてくれました。

「備中紅娘粒あん」は(株)コウリョーさんがあんぱんにしていました。

評判の方ははおしなべて好評だったということです。

いずれにしても何事もなく終わり胸をなでおろしています。

そこで弊社もちょこっとだけ試食品という形で参加いたしました。

今回は日頃お付き合いのある(株)コウリョーさんが出展されました。そこで「備中紅娘粒あん」、「作州黒豆かのこ」、「備中大納言かのこ」、「備中白小豆こしあん」といった弊社の商品を使ったパンや和洋菓子が試食品として並びました。

「作州黒豆かのこ」、「備中大納言かのこ」は和歌山市にあるpâtisserie la joue さんにお願いしてパウンドケーキの中に入れてもらいました。

「備中白小豆こしあん」は泉佐野市の「京たちばな」さんが上用饅頭にしてくれました。

「備中紅娘粒あん」は(株)コウリョーさんがあんぱんにしていました。

評判の方ははおしなべて好評だったということです。

いずれにしても何事もなく終わり胸をなでおろしています。

宇治金時?

2017年02月16日

先日 あるところで「かき氷の『宇治金時』は金時豆ではなく小豆を使っているのになぜ「宇治金時」というのか?」と質問されました。

今まで気にも留めていなかったのですが、そう言われれば少し気になったのでわかっている範囲の事を書いてみたいと思います。

金時は赤色の象徴

。

金時は「金太郎」のモデルとされる『坂田金時』に由来します。

その『坂田金時』が力自慢で赤茶色の肌で、力を入れると肌が一層真っ赤に染まったといわれます。その言い伝えから、濃い赤色のものを「金時」と呼んだのです。そこから赤色の豆である『小豆』が入っているかき氷を『宇治金時』とか『ミルク金時』とか呼んだとされています。

これは他の『金時人参』や『金時いも』についても同様です。

金時人参

以下はウイキペディアからの引用です。

金時にんじん(きんときにんじん)は、ニンジンの品種。京にんじんとも呼ばれる。ブランド京野菜に指定されている。

根は長さ30cmほどの長円錐形で先が鋭くとがり、いぼが白い。リコピンを含み内部まで鮮やかな紅色を呈す事から、「赤ら顔の坂田金時」が名称の由来となっている。過湿を嫌うため栽培には高い畝が必要であり、晩生でとうが立つのが早いため収穫時期は短く、収量も少ない。また、西洋ニンジンより栽培に長い期間が必要であり、根が長いため割れやすく収穫に機械が使えないなど、栽培には難点が多い。収穫時期は11月から3月。

一方で、西洋ニンジンと比べて肉質が柔らかく甘味は強く、ニンジン特有の臭いが少ない。煮くずれもしにくいため煮物に向いており、御節料理や粕汁などに用いられる。ビタミンA、B、Cや食物繊維が豊富に含まれる。なお、16世紀に中国経由で日本に伝わった東洋系のニンジンとしては、唯一の現存種である。

金時いも

幻のサツマイモ・紅赤(べにあか)の同種異名。(以下は「さいたまるしぇ」 HPからの引用です。

近年スーパーマーケットで「金時」表示されている鳴門金時、五郎島金時などの品種は高系14号であり、昔ながらの金時いもとは異なります。

最後に金時豆について少し書いてみたいと思います。

続きを読む

今まで気にも留めていなかったのですが、そう言われれば少し気になったのでわかっている範囲の事を書いてみたいと思います。

金時は赤色の象徴

。

金時は「金太郎」のモデルとされる『坂田金時』に由来します。

その『坂田金時』が力自慢で赤茶色の肌で、力を入れると肌が一層真っ赤に染まったといわれます。その言い伝えから、濃い赤色のものを「金時」と呼んだのです。そこから赤色の豆である『小豆』が入っているかき氷を『宇治金時』とか『ミルク金時』とか呼んだとされています。

これは他の『金時人参』や『金時いも』についても同様です。

金時人参

以下はウイキペディアからの引用です。

金時にんじん(きんときにんじん)は、ニンジンの品種。京にんじんとも呼ばれる。ブランド京野菜に指定されている。

根は長さ30cmほどの長円錐形で先が鋭くとがり、いぼが白い。リコピンを含み内部まで鮮やかな紅色を呈す事から、「赤ら顔の坂田金時」が名称の由来となっている。過湿を嫌うため栽培には高い畝が必要であり、晩生でとうが立つのが早いため収穫時期は短く、収量も少ない。また、西洋ニンジンより栽培に長い期間が必要であり、根が長いため割れやすく収穫に機械が使えないなど、栽培には難点が多い。収穫時期は11月から3月。

一方で、西洋ニンジンと比べて肉質が柔らかく甘味は強く、ニンジン特有の臭いが少ない。煮くずれもしにくいため煮物に向いており、御節料理や粕汁などに用いられる。ビタミンA、B、Cや食物繊維が豊富に含まれる。なお、16世紀に中国経由で日本に伝わった東洋系のニンジンとしては、唯一の現存種である。

金時いも

幻のサツマイモ・紅赤(べにあか)の同種異名。(以下は「さいたまるしぇ」 HPからの引用です。

紅赤(べにあか)は、「金時いも」とも呼ばれ、皮色が紫紅色であざやか、形は長紡錘形で外観が美しく「さつまいもの女王」とよばれています。 肉質は黄色で粉質、口当たりや味が良く、「きんとん」や「あん」の材料として珍重されています。 しかし、植付け適期が短く、肥料や土質への適応力や病害虫抵抗性が低いうえ貯蔵性が悪いため、農家としては栽培がしにくい品種です

近年スーパーマーケットで「金時」表示されている鳴門金時、五郎島金時などの品種は高系14号であり、昔ながらの金時いもとは異なります。

最後に金時豆について少し書いてみたいと思います。

続きを読む

タグ :金時豆

食品ロス

2017年02月01日

さる1月29日(日)、(この日は全豪オープンテニスの男子決勝の日です)午後から、特にすることもないので、TVを見ているとひな壇に座ったコメンテーターの人達が「ああだこうだ」という番組をやっていてその中で 食品ロス について取り上げていました。

出演者の方々はあまりこのテーマに興味がないようでしたが、私としては自分の仕事と関係が深いので、このような有名人が何を語るのか少し興味がひかれました。

ただ、この出演者の方々は「賞味期限」 「消費期限」 の他に 「食品納品期限」 というものが存在することをご存知ないようですので今回は少しこれについて書いてみたいと思います。

以下は農林水産省HPからの引用です。

日本の食品ロスと食品業界の商慣習

まあ、番組ではいろいろなことをおっしゃっていましたが、「食品納品期限」について言った人はひとりもいませんでした。(編集でカットされていなければですが?)

賞味期限、消費期限 の決定方法

それとこの放送内では「賞味期限」 「消費期限」 は 誰が、どのようにして決めているのかということを疑問に思う人が一人もいないのが不思議でした。

私にすれば、私がよくわからない他のもっと重要とされるテーマ(政治、経済、安全保障等)についても何か信ぴょう性が疑われる気がしました。

出演者の方々はあまりこのテーマに興味がないようでしたが、私としては自分の仕事と関係が深いので、このような有名人が何を語るのか少し興味がひかれました。

ただ、この出演者の方々は「賞味期限」 「消費期限」 の他に 「食品納品期限」 というものが存在することをご存知ないようですので今回は少しこれについて書いてみたいと思います。

以下は農林水産省HPからの引用です。

日本の食品ロスと食品業界の商慣習

年間推計500~800万t(平成22年度)。これは我が国で本来食べられるのに廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量です。日本の米の年間収穫量が約850万t(平成24年)ですから、その膨大さがわかります。

食品ロスの中には、店頭に並ぶ前に廃棄されてしまうものが少なくありません。その要因の一つが、食品メーカーから小売店へ納品する際に設定される「食品納品期限」です。

過剰生産や需要が予測しにくいことなどによる流通のムダもあり、この期限までに小売店へ納品できなかった商品は、賞味期限前であっても廃棄処分されてしまうのです。

この納品期限は、少しでも新鮮な食品を消費者に届けるため、食品メーカー、卸、小売の間で取り決めている商慣習で、食品の製造日から、賞味期限までの期間の概ね3分の1以内となっています。したがって、その食品は賞味期限まで3分の2の期間を残して納品されます。これを食品業界では、「3分の2残し」と呼んでいます。

例えばこの期間を2分の1残し(納品期限は、製造日から賞味期限までの期間の2分の1までの期日)にすると、同じ賞味期限の長さの商品であれば、3分の2残しより、製造日からより長い期間納品できることになります。

納品期限が長くなれば、その分、賞味期限内の食品を廃棄せずにすみます。また、返品など の作業を減らすとともに、過剰生産と流通のムダの削減につながると考えられます。

まあ、番組ではいろいろなことをおっしゃっていましたが、「食品納品期限」について言った人はひとりもいませんでした。(編集でカットされていなければですが?)

賞味期限、消費期限 の決定方法

それとこの放送内では「賞味期限」 「消費期限」 は 誰が、どのようにして決めているのかということを疑問に思う人が一人もいないのが不思議でした。

私にすれば、私がよくわからない他のもっと重要とされるテーマ(政治、経済、安全保障等)についても何か信ぴょう性が疑われる気がしました。

柳澤健 著「1974年のサマークリスマス」

2016年11月21日

今年の春ごろに新聞か週刊誌の書評に出ていたので夏に買って読んでみました。

副題にあるように「林美雄とパックインミュージックの時代」がかかれています。(この番組はYOU TUBEでいくつか聴くことができます)

ずいぶん懐かしい話で、はたして番組のリスナー以外誰が読むのかなあ?という気がしました。

私がこの番組を聞いていた当時(あまりにも古い話で記憶違いがあるかもしれませんが)徳島の四国放送がTBSラジオとネットワークを結んでいて、対岸にある泉佐野でも.割ときれいに聴くことが出来ました。

当時大阪の深夜放送と言えば映画のネタバレやノストラダムスの大予言、超能力、UFOという今から考えるとオウム真理教みたいな放送をしている人や、ただただリスナーのリクエストをかける番組、あるいは吉本や松竹芸能の芸人さん、ニューミュージックの人たちの下ネタ、人生相談みたいな番組が多くて少々うんざりしていました。

それらと比べ林美雄さんのパックインミュージックは大阪の南端に住む高校生だった私には新鮮でした。

最初に聞いた金曜パックは荒井由実(当時)さんや石川セリさんの歌、ほとんど取り上げられることがなかった、日活ロマンポルノや東映、ATGの日本映画を紹介する大阪では聴くことのできない放送でした。またやはり大阪では考えられないことですが原田芳雄さんがゲストで来ては「リンゴ追分」や「プカプカ」もよく歌ってられました。

せっかく面白い番組を見つけたと思ったら、1974年の8月で終了、大阪ではその後TBSのナイター中継が雨で全部中止になった時「歌う銀幕スター夢の狂宴」のライヴ録音を聴くことができる程度でした。

そうこうしていると突然の復活。

この本には金曜パック以前の林さん、パックインミュージック2部誕生と終了の経緯など、当時の大阪の高校生には窺うことのできなかったことが書かれています。

そしてこの本にあるように金曜から水曜に移り深夜3時から1時へと時間帯も変わり、番組にスポンサーが付き何となく番組の雰囲気が変わっていったのかもしれません。

石川セリさんが「八月の濡れた砂」のイントロが大袈裟すぎて嫌だったというはなしは面白かったです。(私も秘かにあのイントロはないやろ、と思っていました。)

世間的には林美雄さんの最大の功績は荒井由実(当時)を紹介したことになっていると思います。

荒井由実はこの番組で紹介された人のなかで全く異質の存在であったと言えます。私もあまりにも自分自身の境遇からかけ離れた歌の世界に協調できずにいました。まあ、当時はサザンロックに夢中で泥臭さのかけらもない音楽に興味がありませんでした。

それでも最後に流れる「雨の街を」や他の曲は以前の日本には全く存在しない世界だなあとは思いました。

もっとも荒井由実さんが成功を収め、有名になっていったのは金曜パックで称賛された世界ではなく、そのようなたわいない夢なんてとっくに切り捨てて昭和の大ヒットメーカーとなられたわけですが。

若干の低迷期があったものの、平成バブル期の映画「私をスキーに連れてって」で見事復活。あとの快進撃はご存知の通りだと思います。

私も水曜パックになってからの後半は四国放送がオールナイトニッポンを放送するようになったため、TBSの電波が聞きづらかったり又生活も完全に普通に戻ったため徐々に聴かなくなりました。水曜パックの終了も週刊誌か何かで知りました。

本の中にはパックインミュージック終了後の林さんの人生についても書かれています。

なんだかパックインミュージック終了後仕事の方はなかなか難しかったようですが、その中で仕事と家庭に折り合いをつけて充実した人生を送られていたことがわかり少しほっとしました。

副題にあるように「林美雄とパックインミュージックの時代」がかかれています。(この番組はYOU TUBEでいくつか聴くことができます)

ずいぶん懐かしい話で、はたして番組のリスナー以外誰が読むのかなあ?という気がしました。

私がこの番組を聞いていた当時(あまりにも古い話で記憶違いがあるかもしれませんが)徳島の四国放送がTBSラジオとネットワークを結んでいて、対岸にある泉佐野でも.割ときれいに聴くことが出来ました。

当時大阪の深夜放送と言えば映画のネタバレやノストラダムスの大予言、超能力、UFOという今から考えるとオウム真理教みたいな放送をしている人や、ただただリスナーのリクエストをかける番組、あるいは吉本や松竹芸能の芸人さん、ニューミュージックの人たちの下ネタ、人生相談みたいな番組が多くて少々うんざりしていました。

それらと比べ林美雄さんのパックインミュージックは大阪の南端に住む高校生だった私には新鮮でした。

最初に聞いた金曜パックは荒井由実(当時)さんや石川セリさんの歌、ほとんど取り上げられることがなかった、日活ロマンポルノや東映、ATGの日本映画を紹介する大阪では聴くことのできない放送でした。またやはり大阪では考えられないことですが原田芳雄さんがゲストで来ては「リンゴ追分」や「プカプカ」もよく歌ってられました。

せっかく面白い番組を見つけたと思ったら、1974年の8月で終了、大阪ではその後TBSのナイター中継が雨で全部中止になった時「歌う銀幕スター夢の狂宴」のライヴ録音を聴くことができる程度でした。

そうこうしていると突然の復活。

この本には金曜パック以前の林さん、パックインミュージック2部誕生と終了の経緯など、当時の大阪の高校生には窺うことのできなかったことが書かれています。

そしてこの本にあるように金曜から水曜に移り深夜3時から1時へと時間帯も変わり、番組にスポンサーが付き何となく番組の雰囲気が変わっていったのかもしれません。

石川セリさんが「八月の濡れた砂」のイントロが大袈裟すぎて嫌だったというはなしは面白かったです。(私も秘かにあのイントロはないやろ、と思っていました。)

世間的には林美雄さんの最大の功績は荒井由実(当時)を紹介したことになっていると思います。

荒井由実はこの番組で紹介された人のなかで全く異質の存在であったと言えます。私もあまりにも自分自身の境遇からかけ離れた歌の世界に協調できずにいました。まあ、当時はサザンロックに夢中で泥臭さのかけらもない音楽に興味がありませんでした。

それでも最後に流れる「雨の街を」や他の曲は以前の日本には全く存在しない世界だなあとは思いました。

もっとも荒井由実さんが成功を収め、有名になっていったのは金曜パックで称賛された世界ではなく、そのようなたわいない夢なんてとっくに切り捨てて昭和の大ヒットメーカーとなられたわけですが。

若干の低迷期があったものの、平成バブル期の映画「私をスキーに連れてって」で見事復活。あとの快進撃はご存知の通りだと思います。

私も水曜パックになってからの後半は四国放送がオールナイトニッポンを放送するようになったため、TBSの電波が聞きづらかったり又生活も完全に普通に戻ったため徐々に聴かなくなりました。水曜パックの終了も週刊誌か何かで知りました。

本の中にはパックインミュージック終了後の林さんの人生についても書かれています。

なんだかパックインミュージック終了後仕事の方はなかなか難しかったようですが、その中で仕事と家庭に折り合いをつけて充実した人生を送られていたことがわかり少しほっとしました。

ストックホルムでワルツを

2016年11月12日

スウェーデンの世界的ジャズシンガー、モニカ・ゼタールンドの半生を映画化したものです。

私は残念ながらこの人の音楽を聴いたことがないのですが。映画では1960年代のモダンジャズ黄金時代のヨーロッパの状況が感じられて面白かったと思いました。

映画タイトル(邦題)の由来

この映画で一番好きなのはまずこの「ストックホルムでワルツを」という邦題です。(この映画の原題は「Monica」です。)

このタイトルを付けた方には本当に拍手を送りたいですね。

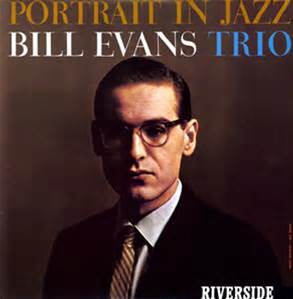

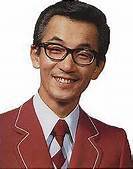

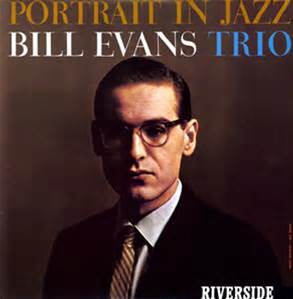

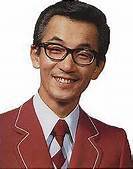

この映画のハイライトシーンである「ビル エヴァンス トリオ」 との共演。ちなみにこの時のメンバーは伝説のトリオではなく スコット ラファロ死亡後、Chuck Israels (b), Larry Bunker (d)とのトリオです。

そこから彼の代表曲である 「Waltz for Debby」 に掛け 「Waltz for Stockholm」 とつけたのだと思われます。

それにしてもジャズクラブでの演奏が衛星中継されるというのは日本では考えられないことです。まさにスウェーデンでは国民的歌手だったということです。

スウェーデン語のジャズ

次に面白かったのはスウェーデンでもジャズは英語で歌うべきだ、いやスウェーデン語で歌うべきだなどという論争が行われていたということがわかったことです。

日本でも70年代初頭にはロックは英語で歌うべきだ、いや日本語で歌うべきだなどという今になっては信じられないようなどうでもいいことが真剣に論じられていたのを記憶しています。

この論争の顛末は英語風に日本語を発声して歌う、あるいは日本語の歌詞の中に英語を適当に入れる方々が商業的に成功したことから一応の決着をみたようです。

モニカ・ゼタールンもスウェーデン語でジャズを歌うという道を開いていきました。

ユーロヴィジョン

日本ではABBAが優勝したことで有名なユーロヴィジョンですが、その注目度の大きさに驚かされました。まるでヨーロッパ チャンピオンズカップ(リーグではない) 並の大きな大会であることが分かりました。

最後は主演のモニカ・ゼタールンド役エッダ・マグナソンがすごい美人だということです。昔からスウェーデンの女優さんは本当に美しいと思います。

ビル エヴァンス

ビル エヴァンスの死について次のような一節を見つけました。

これと同じようなことが 小林信彦氏の『天才伝説 横山やすし』に書かれていたように記憶しているのですが。(手元に本がないので私の記憶違いかもしれませんが)

二人の天才の死についてとやかくいうのは不謹慎とも思いますが、所詮は素人のブログでの戯れということで。

それにしても私にはこの二人の写真、よく似ているように思えるのですが。

私は残念ながらこの人の音楽を聴いたことがないのですが。映画では1960年代のモダンジャズ黄金時代のヨーロッパの状況が感じられて面白かったと思いました。

映画タイトル(邦題)の由来

この映画で一番好きなのはまずこの「ストックホルムでワルツを」という邦題です。(この映画の原題は「Monica」です。)

このタイトルを付けた方には本当に拍手を送りたいですね。

この映画のハイライトシーンである「ビル エヴァンス トリオ」 との共演。ちなみにこの時のメンバーは伝説のトリオではなく スコット ラファロ死亡後、Chuck Israels (b), Larry Bunker (d)とのトリオです。

そこから彼の代表曲である 「Waltz for Debby」 に掛け 「Waltz for Stockholm」 とつけたのだと思われます。

それにしてもジャズクラブでの演奏が衛星中継されるというのは日本では考えられないことです。まさにスウェーデンでは国民的歌手だったということです。

スウェーデン語のジャズ

次に面白かったのはスウェーデンでもジャズは英語で歌うべきだ、いやスウェーデン語で歌うべきだなどという論争が行われていたということがわかったことです。

日本でも70年代初頭にはロックは英語で歌うべきだ、いや日本語で歌うべきだなどという今になっては信じられないようなどうでもいいことが真剣に論じられていたのを記憶しています。

この論争の顛末は英語風に日本語を発声して歌う、あるいは日本語の歌詞の中に英語を適当に入れる方々が商業的に成功したことから一応の決着をみたようです。

モニカ・ゼタールンもスウェーデン語でジャズを歌うという道を開いていきました。

ユーロヴィジョン

日本ではABBAが優勝したことで有名なユーロヴィジョンですが、その注目度の大きさに驚かされました。まるでヨーロッパ チャンピオンズカップ(リーグではない) 並の大きな大会であることが分かりました。

最後は主演のモニカ・ゼタールンド役エッダ・マグナソンがすごい美人だということです。昔からスウェーデンの女優さんは本当に美しいと思います。

ビル エヴァンス

ビル エヴァンスの死について次のような一節を見つけました。

ジャズ評論家で生前のエヴァンスと親しく、「ワルツ・フォー・デビー」「ターン・アウト・ザ・スターズ」の作詞者でもあったジーン・リースは、エヴァンスの最期について「彼の死は時間をかけた自殺というべきものであった」と述懐している。

これと同じようなことが 小林信彦氏の『天才伝説 横山やすし』に書かれていたように記憶しているのですが。(手元に本がないので私の記憶違いかもしれませんが)

二人の天才の死についてとやかくいうのは不謹慎とも思いますが、所詮は素人のブログでの戯れということで。

それにしても私にはこの二人の写真、よく似ているように思えるのですが。

ドクトルジバゴ

2016年11月06日

ノーベル文学賞を辞退するのでは?といわれていた Bob Dylan ですが、どうやら無事に受賞することになったようです。

もっともDylan自信は結構ご機嫌で、近年はもっぱらピアノやオルガンを弾きながら歌っていたのが、受賞が発表されてからはご機嫌で珍しくギターを弾きながら立って歌っているということです。

ノーベル文学賞の辞退者

なんでもノーベル文学賞を辞退した人が過去に二人いて、一人はあのサルトル、もう一人が旧ソ連の「ドクトルジバゴ」で有名なボリース・パステルナークだということです。

映画 ドクトルジバゴ

丁度映画の「ドクトルジバゴ」が放送されていたので、見直してみました。

大昔に観たときは全く意味がわからないまま寝てしまいました。

今回もやはり映画の場合どうしても小説のダイジェスト版になってしまい、いくつかよくわからない箇所がありました。

コマロフスキーとジバゴの父との関係、ジバゴの母の死因、ストレリニコフ(パーシャ)とラーラの出逢い、あるいは失脚の原因(なんとなく映画でもわかりますが)

突然現れるジバゴの異母兄等説明不足な感じがします。

後、ストレリニコフ(パーシャ)とラーラの娘はどうなったのでしょうか。

ジバゴ役のオマー シャリフ ですが、誰かに似ていると映画を見ながら考えていたのですが、やっとわかりました。

ロジャー フェデラー によく似ています。

もう一人の主役、ジュリー クリスティー ですが、この様なソフィア ローレン が演じるような役をしているのが今思うと意外です。

私の感じでは「天国から来たチャンピオン」で演じたような役がピッタリとおもっていましたので。

バラライカ

最後にこの映画で重要な役割を果たすバラライカですが、ジバゴの母がバラライカのヴァーチュオーゾでなんでもギター2台分の演奏をするということですが、本当に可能なのでしょうか。

YouTube にあったバラライカの映像を貼ってみますが。

よく知らないのですが、すごいテクニックだと思います。

最後ヴァーチュオーゾといえばやはり 故ジョー パス の代名詞みたいなものですから彼のソロ ギターの映像を

もっともDylan自信は結構ご機嫌で、近年はもっぱらピアノやオルガンを弾きながら歌っていたのが、受賞が発表されてからはご機嫌で珍しくギターを弾きながら立って歌っているということです。

ノーベル文学賞の辞退者

なんでもノーベル文学賞を辞退した人が過去に二人いて、一人はあのサルトル、もう一人が旧ソ連の「ドクトルジバゴ」で有名なボリース・パステルナークだということです。

映画 ドクトルジバゴ

丁度映画の「ドクトルジバゴ」が放送されていたので、見直してみました。

大昔に観たときは全く意味がわからないまま寝てしまいました。

今回もやはり映画の場合どうしても小説のダイジェスト版になってしまい、いくつかよくわからない箇所がありました。

コマロフスキーとジバゴの父との関係、ジバゴの母の死因、ストレリニコフ(パーシャ)とラーラの出逢い、あるいは失脚の原因(なんとなく映画でもわかりますが)

突然現れるジバゴの異母兄等説明不足な感じがします。

後、ストレリニコフ(パーシャ)とラーラの娘はどうなったのでしょうか。

ジバゴ役のオマー シャリフ ですが、誰かに似ていると映画を見ながら考えていたのですが、やっとわかりました。

ロジャー フェデラー によく似ています。

もう一人の主役、ジュリー クリスティー ですが、この様なソフィア ローレン が演じるような役をしているのが今思うと意外です。

私の感じでは「天国から来たチャンピオン」で演じたような役がピッタリとおもっていましたので。

バラライカ

最後にこの映画で重要な役割を果たすバラライカですが、ジバゴの母がバラライカのヴァーチュオーゾでなんでもギター2台分の演奏をするということですが、本当に可能なのでしょうか。

YouTube にあったバラライカの映像を貼ってみますが。

よく知らないのですが、すごいテクニックだと思います。

最後ヴァーチュオーゾといえばやはり 故ジョー パス の代名詞みたいなものですから彼のソロ ギターの映像を

ずんだあん

2016年08月24日

先日放送された「グレーテルのかまど」では『ずんだもち』が取り上げられていました。

そう言えば同じNHKの「真田丸」でも伊達政宗が自ら餅を打って豊臣秀吉にずんだもちを献上するというシーンがありました。(これは三上幸喜氏の創作でしょう。)

私もこの6月25日にたまたま東京に行く用事があったので帰りに東京駅の「ずんだ茶寮」さんでお土産を買って帰りました。

それで、門外漢ではありますが、「グレーテルのかまど」の内容を中心に ずんだあん や ずんだもち について書いてみたいと思います。

その前に同じ枝豆を原料にする くるみあん について。

くるみあん

くるみあん

私が住んでいる大阪の泉州地方でも枝豆を材料として くるみ餅 という和菓子が食べられています。但しくるみ餅の場合、同じ泉州地方でも黄大豆(乾燥大豆)、青大豆、枝豆、あるいはそれらを抹茶で着色したものなど結構バリエーションがあります。

これが「ずんだもち」と「くるみもち」の違いの一つです。

つまりずんだあんは枝豆で作ったあんを指しますが(ただし、ソラマメを使うところもあると以前何かで読んだことがありますが)、くるみあんは黄大豆、青大豆、枝豆それぞれを使って作ったあんを指します。

青大豆、黄大豆、枝豆の味の違い

青大豆、黄大豆、枝豆の味の違い

簡単に言えば黄大豆はタンパク質が多く、澱粉が少ない、一方枝豆は澱粉が多く、タンパク質が少ない。青大豆は両者の中間ということです。

これからそれぞれの味の違いが出てきます。

ずんだあん の 作り方

ずんだあん の 作り方

今回の放送では くるみあん をつくるうえでも重要なことを放送していました。

その一つは 枝豆の薄皮を丁寧に剥くことです。枝豆、黄大豆の場合は特にこの点が重要です。

ただし、青大豆を使う場合は若干事情が異なります。以前に書いた記事「うぐいす(餅)何色か?」でも書いたのですが、青大豆の場合、薄皮を完全に剥いてしまうと、その美しい青(緑色)が出ません。

次に番組の作り方を参考にすると ずんだあん と くるみあん の大きな違いの一つは砂糖(番組では液糖)と磨り潰した枝豆を混ぜ合わせる際加熱する(餡練り)かどうかです。

加熱する、しないはそれぞれ長所、短所があります。

長所

長所

枝豆の美しい緑色は加熱すればするほど色が飛んでいきます。

したがって、色を残すためにも、この番組で放送されたようにペースト状の枝豆と砂糖(番組では口当たりをよくするために液糖を使用)を混ぜ合わし、すぐ冷蔵庫に入れて冷却するのが一番です。 ただ私が買った「ずんだ茶寮」のものは色落ちを防ぐため?に使った着色料(クチナシ色素)が表示されていました。

短所

短所

ただし、加熱しなければ、当然のごとく菌の増殖が早まり、食品の品質を維持することが難しくなります。

したがって、消費期限も短くなりその分価格に転嫁されることになります。

枝豆(大豆)の場合、小豆と比べて芽胞菌が繁殖しやすいのです。納豆はその性質を利用した納豆菌による発酵食i品です。

前述したように番組では砂糖の代わりに液糖(何かは分かりませんが)を使用していますが、これはずんだあんが口に合わない人がよく言う「パサパサなところが苦手」という点を解消するための方法と推測されます。つまり くるみあんのほうが 餡練りをするため食感が滑らかになります。

いずれにしても非常に扱いづらい あん といえます。

なお、手前みそになりますが弊社のくるみあんは着色料や保存料、PH調整剤等は使用していません。

そう言えば同じNHKの「真田丸」でも伊達政宗が自ら餅を打って豊臣秀吉にずんだもちを献上するというシーンがありました。(これは三上幸喜氏の創作でしょう。)

私もこの6月25日にたまたま東京に行く用事があったので帰りに東京駅の「ずんだ茶寮」さんでお土産を買って帰りました。

それで、門外漢ではありますが、「グレーテルのかまど」の内容を中心に ずんだあん や ずんだもち について書いてみたいと思います。

その前に同じ枝豆を原料にする くるみあん について。

くるみあん

くるみあん私が住んでいる大阪の泉州地方でも枝豆を材料として くるみ餅 という和菓子が食べられています。但しくるみ餅の場合、同じ泉州地方でも黄大豆(乾燥大豆)、青大豆、枝豆、あるいはそれらを抹茶で着色したものなど結構バリエーションがあります。

これが「ずんだもち」と「くるみもち」の違いの一つです。

つまりずんだあんは枝豆で作ったあんを指しますが(ただし、ソラマメを使うところもあると以前何かで読んだことがありますが)、くるみあんは黄大豆、青大豆、枝豆それぞれを使って作ったあんを指します。

青大豆、黄大豆、枝豆の味の違い

青大豆、黄大豆、枝豆の味の違い簡単に言えば黄大豆はタンパク質が多く、澱粉が少ない、一方枝豆は澱粉が多く、タンパク質が少ない。青大豆は両者の中間ということです。

これからそれぞれの味の違いが出てきます。

ずんだあん の 作り方

ずんだあん の 作り方今回の放送では くるみあん をつくるうえでも重要なことを放送していました。

その一つは 枝豆の薄皮を丁寧に剥くことです。枝豆、黄大豆の場合は特にこの点が重要です。

ただし、青大豆を使う場合は若干事情が異なります。以前に書いた記事「うぐいす(餅)何色か?」でも書いたのですが、青大豆の場合、薄皮を完全に剥いてしまうと、その美しい青(緑色)が出ません。

次に番組の作り方を参考にすると ずんだあん と くるみあん の大きな違いの一つは砂糖(番組では液糖)と磨り潰した枝豆を混ぜ合わせる際加熱する(餡練り)かどうかです。

加熱する、しないはそれぞれ長所、短所があります。

長所

長所枝豆の美しい緑色は加熱すればするほど色が飛んでいきます。

したがって、色を残すためにも、この番組で放送されたようにペースト状の枝豆と砂糖(番組では口当たりをよくするために液糖を使用)を混ぜ合わし、すぐ冷蔵庫に入れて冷却するのが一番です。 ただ私が買った「ずんだ茶寮」のものは色落ちを防ぐため?に使った着色料(クチナシ色素)が表示されていました。

短所

短所ただし、加熱しなければ、当然のごとく菌の増殖が早まり、食品の品質を維持することが難しくなります。

したがって、消費期限も短くなりその分価格に転嫁されることになります。

枝豆(大豆)の場合、小豆と比べて芽胞菌が繁殖しやすいのです。納豆はその性質を利用した納豆菌による発酵食i品です。

前述したように番組では砂糖の代わりに液糖(何かは分かりませんが)を使用していますが、これはずんだあんが口に合わない人がよく言う「パサパサなところが苦手」という点を解消するための方法と推測されます。つまり くるみあんのほうが 餡練りをするため食感が滑らかになります。

いずれにしても非常に扱いづらい あん といえます。

なお、手前みそになりますが弊社のくるみあんは着色料や保存料、PH調整剤等は使用していません。