岸和田 牛滝の紅葉

2012年11月25日

Posted by 安儀製餡所 at 16:28

photo gallery

│コメント(0)

非糖質系甘味料

2012年11月23日

さて、たくさんあった砂糖以外の甘味料も今回で最後となります。

非糖質系甘味料は大きく、天然甘味料 と人工(合成)甘味料に分類されます。

非糖質系甘味料の特徴

非糖質系甘味料の特徴

天然甘味料

天然甘味料

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料

非糖質系甘味料のエネルギー換算係数と甘味度

非糖質系甘味料のエネルギー換算係数と甘味度

非糖質系甘味料の特徴は砂糖と比べて低カロリーであるとともに甘味度が極端に高いということです。

非糖質系甘味料の用途および市場動向

非糖質系甘味料の用途および市場動向

天然甘味料

天然甘味料

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料

非糖質系甘味料の問題点

非糖質系甘味料の問題点

水分活性

水分活性

仮にステビアを使って 並あん を作るとします。

配合は、前回説明したように通常 生あん 100kg(生あん の含水率 60%で水 60kg、でん粉 40kg)

、砂糖 60kg で、 とすると 出来高 155kg となり、Brix糖度計で51~53度であがります。

この場合濃度は

{砂糖(60kg) + でん粉(40kg)} ÷ 加糖あん出来高(155kg) × 100 = 65%

これを砂糖を 100% ステビアで置き換えれば、甘味度 は砂糖の300倍ですから 200g で十分です。

実際の濃度は {ステビア(200g) + でん粉(40kg)} ÷ 出来高95kg × 100 = 42% となります。

つまり、水分活性が極端に高くなってしまい、商品として日持ちがしなくなる、言い換えると 傷みやすくなる ということです。

また、これを防ぐために保存料(食品添加物)を使うということになります。

極端に高い甘味度

極端に高い甘味度

後、もう一つは、甘味度が砂糖と比べて極端に高いことです。だいたい砂糖の300倍の甘さ など私には想像できません。

これは味蕾(みらい)にある甘味受容体を300倍刺激するということです。

最近は砂糖を白眼視する記事をよく目にしますし、なかには麻薬のように扱っているものもあります。

この中には天然甘味料の低カロリーをもって砂糖の代替として推奨しているものが多いのですが、はたしてどうなのでしょうか?

非糖質系甘味料は大きく、天然甘味料 と人工(合成)甘味料に分類されます。

独立行政法人 農畜産業振興機構 より

非糖質系甘味料の特徴

非糖質系甘味料の特徴 天然甘味料

天然甘味料

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料

非糖質系甘味料のエネルギー換算係数と甘味度

非糖質系甘味料のエネルギー換算係数と甘味度非糖質系甘味料の特徴は砂糖と比べて低カロリーであるとともに甘味度が極端に高いということです。

非糖質系甘味料の用途および市場動向

非糖質系甘味料の用途および市場動向 天然甘味料

天然甘味料

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料

非糖質系甘味料の問題点

非糖質系甘味料の問題点 水分活性

水分活性仮にステビアを使って 並あん を作るとします。

配合は、前回説明したように通常 生あん 100kg(生あん の含水率 60%で水 60kg、でん粉 40kg)

、砂糖 60kg で、 とすると 出来高 155kg となり、Brix糖度計で51~53度であがります。

この場合濃度は

{砂糖(60kg) + でん粉(40kg)} ÷ 加糖あん出来高(155kg) × 100 = 65%

これを砂糖を 100% ステビアで置き換えれば、甘味度 は砂糖の300倍ですから 200g で十分です。

実際の濃度は {ステビア(200g) + でん粉(40kg)} ÷ 出来高95kg × 100 = 42% となります。

つまり、水分活性が極端に高くなってしまい、商品として日持ちがしなくなる、言い換えると 傷みやすくなる ということです。

また、これを防ぐために保存料(食品添加物)を使うということになります。

極端に高い甘味度

極端に高い甘味度後、もう一つは、甘味度が砂糖と比べて極端に高いことです。だいたい砂糖の300倍の甘さ など私には想像できません。

これは味蕾(みらい)にある甘味受容体を300倍刺激するということです。

最近は砂糖を白眼視する記事をよく目にしますし、なかには麻薬のように扱っているものもあります。

この中には天然甘味料の低カロリーをもって砂糖の代替として推奨しているものが多いのですが、はたしてどうなのでしょうか?

アグルーカの行方

2012年11月22日

最近、書評を読んでいて興味を持ったのが、角幡唯介著「アグルーカの行方」という本です。

内容は簡単に言えば、

そう、British Folk(これも今となっては微妙な表現ですが)で有名な「Lord Franklin」のことです。

Martin Carthy がこの曲を Bob Dylan に教えるのですが、なぜかDylanはこのメロディを頂いて「Dylan's Dream」 を創ります。

この時「Scarborough Fair」も教えてもらうのですが、これは歌詞を頂いて「Girl from the North Country」という曲にしています。

さて、「Lord Franklin」 ですが、John Renvourn も唄っていますが、やはり歌唱力ではMartin Carthyに軍配が上がります。

それにしても、この動画は力作です。作者に感謝します。

Lord Franklin

It was homeward bound one night on the deep

Swinging in my hammock I fell asleep

I dreamed a dream and I thought it true

Concerning Franklin and his gallant crew.

With a hundred seamen he sailed away

To the frozen ocean in the month of May

To seek that passage around the pole

Where we poor sailors do sometimes go.

Through cruel hardships his men did go

His ship on mountains of ice was drove,

Where the Eskimo in his skin canoe

Was the only one who ever came through.

In Baffin Bay where the whale fish blow

The fate of Franklin no man may know;

The fate of Franklin no tongue can tell

Lord Franklin long with his sailors do dwell.

And now my burden it gives me pain

For my long-lost Franklin I'd cross the main

Ten thousand pounds would I freely give

To know on earth, that my Franklin do live.

内容は簡単に言えば、

昔、北西航路を発見すべく北極海へ乗り出し、隊長以下129人の乗組員全員が行方を絶ったフランクリン探検隊の伝承と、それを追体験旅行する角幡と荻田の両氏の冒険家の旅行記が交錯する。

そう、British Folk(これも今となっては微妙な表現ですが)で有名な「Lord Franklin」のことです。

Martin Carthy がこの曲を Bob Dylan に教えるのですが、なぜかDylanはこのメロディを頂いて「Dylan's Dream」 を創ります。

この時「Scarborough Fair」も教えてもらうのですが、これは歌詞を頂いて「Girl from the North Country」という曲にしています。

さて、「Lord Franklin」 ですが、John Renvourn も唄っていますが、やはり歌唱力ではMartin Carthyに軍配が上がります。

それにしても、この動画は力作です。作者に感謝します。

Lord Franklin

It was homeward bound one night on the deep

Swinging in my hammock I fell asleep

I dreamed a dream and I thought it true

Concerning Franklin and his gallant crew.

With a hundred seamen he sailed away

To the frozen ocean in the month of May

To seek that passage around the pole

Where we poor sailors do sometimes go.

Through cruel hardships his men did go

His ship on mountains of ice was drove,

Where the Eskimo in his skin canoe

Was the only one who ever came through.

In Baffin Bay where the whale fish blow

The fate of Franklin no man may know;

The fate of Franklin no tongue can tell

Lord Franklin long with his sailors do dwell.

And now my burden it gives me pain

For my long-lost Franklin I'd cross the main

Ten thousand pounds would I freely give

To know on earth, that my Franklin do live.

加糖調製品

2012年11月12日

加糖調製品

加糖調製品砂糖に他の食品素材を加えた食品加工用原料のことを指し、主に製菓、製パン、飲料メーカーなどで業務用原料として使用されています。

素材や砂糖の含有量によって様々な種類のものがあり、その多くは海外から輸入されています。

主なものはソルビトール調製品、加糖あん、ココア調製品などです。

この中でもあん練りに使われるのが ソルビトール調製品 です。

ソルビトール調製品

ソルビトール調製品ソルビトール調製品とは、砂糖とソルビトールを混合したもので、ショ糖含有率が全重量の50%以上85%未満のもので、

砂糖に変わる割安な代替材料として、近年需要を伸ばしています。

石油 と 砂糖、ソルビトール調製品 の関係

石油 と 砂糖、ソルビトール調製品 の関係2005年は石油価格の値上げが著しく、その価格のしわ寄せとして原料粗糖の国際価格が高騰し、 砂糖の値上げへとつながっていると見られています。

ではなぜ、石油と砂糖の価格が関連しているのか?

高騰する石油の代替燃料として、さまざまなエネルギーへ関心が集まっているが、その中の一つとして「エタノール」があります。

「エタノールは砂糖を精製する段階で生産される」というのが、ポイント。

つまり、代替エネルギーとして今後需要が伸びるであろうと予測した投資家が、エタノールを買いに動く。

↓

すると、エタノールは砂糖を精製する過程で発生するものなので、砂糖の価格も上がってくる。

↓

砂糖の価格が上がれば、その砂糖を使っている企業(お菓子メーカ)などは、その値上がりした価格を、どこかで吸収しなければならない。

↓

しかし、菓子は価格競争が激しく、小売価格への転換が困難。商品に価格を転嫁させてしまえば、売上に大きく関わってくる。↓

というわけで、割安な代替材料であるソルビトール調製品への関心が高まっています。

↓

コンビニなどで1個百円前後で売られている薄利多売を狙っている商品からソルビトール調製品へのシフトが進んでいくというわけです。

ソルビトール調製品の現状

ソルビトール調製品の現状ソルビトール調製品は、主に中国、 韓国、 タイなどから輸入されています。

なお、国内砂糖と輸入調整品の価格差は、約1.6倍ほどです。

ただし、ソルビトール調製品の価格も砂糖の価格の上昇と連動して値上がりしています。

輸入量も、2004年10月から2005年9月の間に33万トンと、14年まえの4.2倍強に達しました。

値段からしても、砂糖の割高感はぬぐえず、今後はよりいっそう調整品が普及するかもしれない。

「最近の子供は和菓子で本当の砂糖の味を知らない、今の饅頭は調整糖(加糖調製品のことです)ばっかりや!」と嘆かれるのは、このような背景があります。 続きを読む

糖度

2012年11月11日

糖度

糖度今回は糖度について説明したいと思います。

現在 あんこの品質、特に甘さを表す時に、一般的に糖度何%とかBrix何%と表現されます。

弊社でも あん練りの際に屈折糖度計を使ってBrixを測りそれを糖度としています。

ただし、これは甘さを測っているのではなく、どちらかと言えば 加糖あん の練り具合、硬さを確認しているのです。

甘さを表す指標

甘さを表す指標現在、甘さを表す指標として比較的良く使われるのが、甘味度、糖度、Brixです。

この三者の違いを簡単に説明すると次のようになります。

このうち、甘味度については以前に少しふれましたので、今回は糖度、Brixについて書いてみます。

その前に、この両者と密接な関係にある糖度計について説明をします。

糖度計

糖度計① 糖度計の原理

糖度計は、屈折率を測定するものです。コップに水を入れ、その中にストローを入れると、水に浸っている部分のストローが曲がって見えます。

次に、水の砂糖をたくさん加えて濃い砂糖水にすると、ストローは更に曲がって見えます。これが光の屈折という現象です。

糖度計は、この原理(液体の濃度が高くなると、その屈折率も上昇する)を応用した測定器です。糖度計の代表例としては、昔からある手持屈折計とポケット糖度計とが有ります。どちらもBrix目盛を搭載しています。

② Brix目盛

Brix目盛とは、ショ糖のw/w%の事です。濃度と屈折率に相関があることから糖度計の目盛として使用されています。

ショ糖の濃度と屈折率との相関はBrix博士が発見したもので、サトウキビなどの砂糖の取引のための品質規格として国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)によって規格化されています。

糖度 = 甘さ とは限らない

糖度 = 甘さ とは限らない① 果物の糖度

糖度が高くとも糖分が多いとは限りません。

一般の果物では屈折率を変化させる要素のほとんどが糖であることから糖度=糖分という「常識」が生まれました。

しかし、温州みかんを屈折糖度計で測った場合、糖分が10 %であってもクエン酸が1 %あれば糖度は10.9度となります。

つまり果物でも屈折糖度計で測ったBrix糖度のすべてが糖分ではないのです。

この場合、実際の糖分はBrix糖度より低いことになります。

② 糖度と甘味度

また、糖度が高いほうが甘いとも限りません。

糖分が同じならば屈折糖度計で測ったBrix糖度は酸が強いほうが高くなってしまいますが、味覚では酸が少ないほうが甘く感じるからです。

最終的には味覚を重視しなければ意味がありません。

Brix = 糖度 ではなく 実際は Brix = 濃度 である

Brix = 糖度 ではなく 実際は Brix = 濃度 であるラーメンスープ、シチュー、焼肉のたれなどは糖分の他に塩分、酸、エキスなどが溶け込んでいます。

この場合はこれらを合算したもの(可溶性固形分)が製品100g中に何g入っているかを百分率で表します。

これら合算したものを%(百分率)で表した値を濃度といいます。

この場合、屈折糖度計で計った値はこの濃度を指し、Brix(ブリックス)=濃度となります。

加糖あん の 糖度

加糖あん の 糖度 目的

目的一般的に加糖あんのBrix糖度を測るのはは次の目的のためです。

① 加糖あん の甘さ を表示する。

② 加糖あん の水分活性値を推測する目安となる。

③ 加糖あんとあんを包んでいる和菓子の生地の糖度を合わせることにより、浸透圧による水分の移行を防ぐ。

④ あん練りの時の加熱の具合を決める。

Brix糖度の実態

Brix糖度の実態さて、生あん 100kg に対し 砂糖 60kg を加えて いわゆる 並あん を作るとします。

結果、次のような出来上がりになりました。

Ⅰ 出来上がりは、屈折糖度計で Brix 51~53度

Ⅱ 出来高は あん練り時の 加水 と加熱による水分の蒸発により、155kg

となった。

さて、この場合 三種類の糖度が存在します。

① 実際の糖度

砂糖(60kg) ÷ 加糖あん出来高(155kg) × 100 = 39%

② 理論上のBrix(濃度)

生あん の含水率 を 60% とすると 生あん100kgは 水 60kg、でん粉 40kg

となります。

したがって、屈折糖度計を使えば、理論上Brix(濃度)は

{砂糖(60kg) + でん粉(40kg)} ÷ 加糖あん出来高(155kg) × 100 = 65%

になる筈です。

③ 屈折糖度計 で実際に測ったBrix(濃度)

過去の経験より 上記の条件で製造すれば、51~53% になります。

結論

結論①と③が一致しないことは今までの説明で想像がつきますが、②と③が一致しないということは、 加糖あんに限って言えば、「屈折糖度計はその濃度を正確に測定する訳ではない。」といえます。

屈折糖度計はあくまでも、ショ糖水溶液の屈折率を基準としていますので、加糖あんでは正確に反映されないと推定できます。

もし和菓子の生地のBrix(濃度)が加糖あんと同様に本来の濃度を反映していないのであれば、目的③にも使えません。

Brix(濃度)の意味

Brix(濃度)の意味それではBrix(濃度)が全く役に立たないかと言うと、決してそうではありません。

あん練りは、昔は年季の入った職人さんが、最後に釜に杓子を入れ、杓子から流れ落ちるあんの具合を見て練り具合を判断したものです。

一方、現在はこの職人技の代わりにBrix(濃度)を使うわけです。

上記の例では、あん練りの加熱、撹拌作業において、屈折糖度計のBrix(濃度)を確認していき、51~53%になった時点で作業完了となります。

このようにして、品質の標準化を図るために屈折糖度計のBrix(濃度)を利用しています。

最後に

最後に最後にもう一つ付け加えれば、糖度は実際の甘さを全く反映していないということです。

今まで述べてきたように、砂糖の代わりに糖アルコールなどの食品添加物を使ったり、一部置き換えたりすれば糖度を高くして甘さを控えることも可能です。

ただし、そうすれば砂糖にはない糖アルコール独特の味(甘味)が出てきます。

先日、電車に乗っていて「最近の子供は和菓子で本当の砂糖の味を知らない、今の饅頭は調整糖(加糖調製品のことです)ばっかりや!」と大阪のおばちゃんが嘆いていたのを聞きました。

加糖調製品とは砂糖と糖アルコール(おもにソルビトール)を混ぜたものです。

これはなんだか現在の醸造アルコールを添加する日本酒に似ています。

現在のアルコール添加の目的は、酒の量を水増しするためではなく香味の調整 が第一の目的であるそうですが、私などは、醸造アルコールを添加されている吟醸酒よりも、やはり添加されていない純米酒の方が美味しく思います。

LATE NOVEMBER

2012年11月10日

さて、甘味料のことばかり書いていて、少々ウンザリしてきましたので、少し別の話題を。

さて、甘味料のことばかり書いていて、少々ウンザリしてきましたので、少し別の話題を。やはり、11月も後半にさしかかると毎年この曲が聴きたくなります。

私が SANDY DENNY のLPを買って、この曲を聞いていた頃は、彼女が唄っている映像が観れるなんて、夢にも思いませんでした。(この時は既に彼女は亡くなっていましたが)

まさに Who Knows Where the Time Goes です。

勿論、FOTHERINGAY をバックを唄っているLP盤のものも素晴らしいのですが、なんと SANDY DENNY がピアノの弾き語りをしている映像がありました。

最後に FAIRPORT CONVENTION 時代の名曲 FAREWELL FAREWELL を MARY BLACK が唄っている映像を。

最後に FAIRPORT CONVENTION 時代の名曲 FAREWELL FAREWELL を MARY BLACK が唄っている映像を。

Posted by 安儀製餡所 at 19:49

Down South in Osaka

│コメント(0)

糖アルコール

2012年11月05日

「糖アルコール』に属する甘味料

「糖アルコール』に属する甘味料糖質に水素を添加(還元)し、化学的に安定させたものである。

天然にも種々の糖アルコールが存在するが、一般的には工業的に酵素反応などによって生産されており、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴などがある。

これらは表示上は「食品添加物」になる。

非褐変性(タンパク質やアミノ酸と加熱しても変色しない)などの性質を持つことから、加工食品に使われている。

また、消化・吸収されにくいため、低カロリー甘味料としても使用される。

ただし、多量に摂取した場合には、緩下作用(お腹が緩くなる作用)があるものもある。

和菓子では還元水飴などは、糖度を下げずに甘味度を下げる目的で使用される例が多く、また、ようかんなどで表面の白い結晶(シャリ)の析出を防ぐ働きもある。

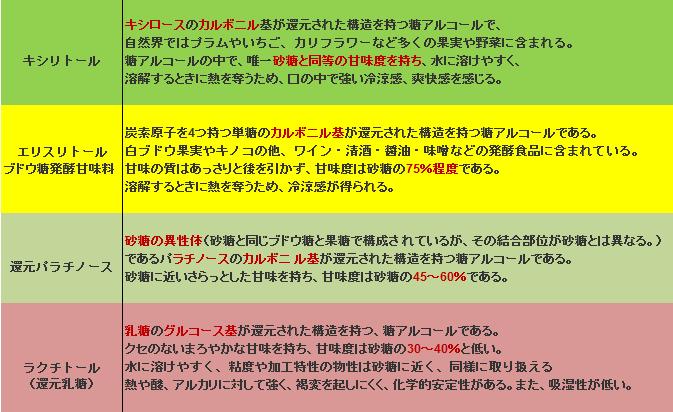

各甘味料の特徴

各甘味料の特徴

「糖アルコール」のエネルギー換算係数と甘味度

「糖アルコール」のエネルギー換算係数と甘味度

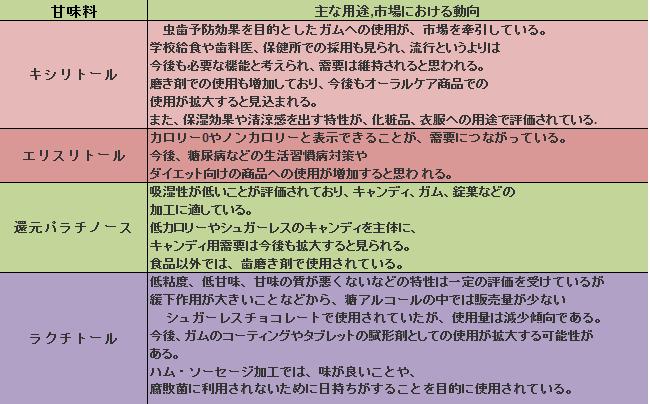

「糖アルコール」の用途および市場動向

「糖アルコール」の用途および市場動向

独立行政法人 農畜産業振興機構 より

次回は「糖アルコール」と深い関係にある 「加糖調製品」 について書いてみたいと思います。

次回は「糖アルコール」と深い関係にある 「加糖調製品」 について書いてみたいと思います。

「その他の糖」に属する甘味料

2012年11月02日

「その他の糖」に属する甘味料

「その他の糖」に属する甘味料オリゴ糖類(単糖類が2から20個程度つながったもの)がほとんどですが、最近良く使われるトレハロースもこの仲間に分類されます。

オリゴ糖類の機能のほかに、砂糖と比べて甘味度(かんみど)が低いという特徴があります。

甘味度

甘味度甘味度(かんみど)は甘味料の甘さの指標である。ショ糖の甘さを基準として比較されることで求められる。

測定方法

基本的に人の味覚を元に測定する。このため、定量的な値ではない。

一定質量濃度のショ糖溶液と他の甘味料溶液を比較し、同等の甘さを感じる濃度から求める手法や、溶液の甘みを知覚できる閾値における濃度を比較することで求める手法などがある。

甘味度はこれらの測定方法の違いによっても値が変化する。(以上ウィキペディアより)

以上のように甘味度は今一つ信用性に欠けるのと、実際に感じる甘さがこの甘味度と合致しない、具体的に言えば食後の感覚が表わされていないというにが私の個人的な感想です。

各甘味料の特徴

各甘味料の特徴

独立行政法人 農畜産業振興機構 より

注1) 乳糖

乳糖はブドウ糖とガラクト-スが結合したもので、牛乳や人乳問わず哺乳類の乳汁に含まれている。

善玉菌である乳酸菌の栄養となる成分です。 腸内ではラクターゼという酵素により分解、吸収されます。

注2) キシロース

木糖ともいう.アルドペントースの一種.木材,わら,トウモロコシの芯などに多糖であるキシランとして存在。甘味度は砂糖(ショ糖)の約1/2。

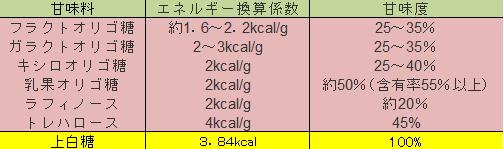

「その他の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

「その他の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

砂糖と比べて全般的(オリゴ糖類)にエネルギー換算係数(カロリー)が低いが、その中で近年和菓子や加糖あんによく使われるトレハロースだけは砂糖よりエネルギー換算係数が高い。

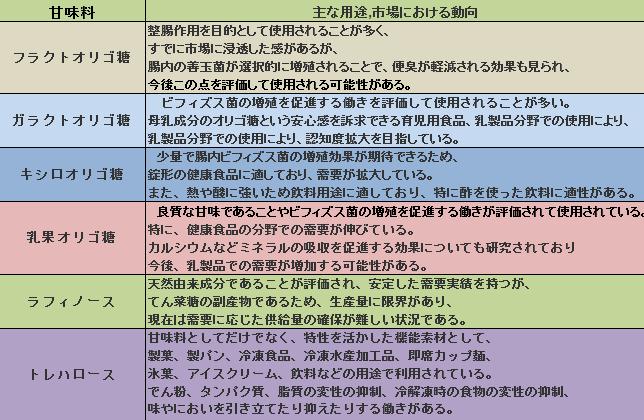

「その他の糖」の主な用途および市場動向

「その他の糖」の主な用途および市場動向

次回は 「糖アルコール」 に属する代表的な甘味料について書いてみたいと思います。

次回は 「糖アルコール」 に属する代表的な甘味料について書いてみたいと思います。

砂糖と砂糖以外の糖質系甘味料

2012年10月30日

独立行政法人 農畜産業振興機構 によると甘味料は次のように分類されます。

現在使用されている甘味料は、大別すると糖質系甘味料と非糖質系甘味料の2種類に分けられる。

砂糖は、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコールとともに糖質系甘味料に分けられる。

しかしながら、私たちに馴染みがあるかという点から判断すると甘味料は、「砂糖」と「砂糖以外の甘味料」と分類もできると思います。

実際、「砂糖以外の甘味料」は砂糖の代替甘味料として開発、発展してきました。

以後は「 砂糖以外の甘味料」について書いていきたいと思いますが、その前に、「砂糖」について極々簡単に説明します。(以下独立行政法人 農畜産業振興機構より)

砂糖

砂糖

主な成分は糖(おもにスクロース、ショ糖ともいう。)である。

スクロースは、ぶどう糖(グルコース)と果糖(フルクトース)が結合した糖であり、二糖類の一種である。

砂糖の種類については別の機会に書いてみたいと思います。

砂糖以外の甘味料

砂糖以外の甘味料

砂糖以外の甘味料は、第二次世界大戦中や終戦直後の砂糖不足の時代には、単に砂糖の代替甘味料という位置付けであった。

しかし、その後の食生活の変化などにより、最近ではその使用目的が、低カロリー、低う蝕性(虫歯になりにくい性質)、 腸内環境の改善 などへと多様化してきている

砂糖以外の甘味料の機能

砂糖以外の甘味料の機能

① 低カロリー

近年の食生活の変化などによる肥満や生活習慣病の増加により、消費者の低カロリー志向が高まっていることを背景に、低カロリーの甘味料が菓子や飲料などさまざまな食品に使用されている。

オリゴ糖、糖アルコールは 体内で消化されにくく、結果として摂り込まれるエネルギーが少なくなる。

非糖質系甘味料は砂糖に比べて非常に高い(数百倍)甘味度を持ち、使用量が少ないため結果的に低カロリーの機能を持つことになるものがある。

逆に 体内で消化されにくいものの場合には、多量に摂取すると緩下作用があり、お腹が緩くなる場合がある。

これは、糖質が胃や小腸で消化されずに大腸に到達し、乳糖不耐症の場合と同様に大腸内の浸透圧が高くなるためと考えられている。

② 低う蝕性

口腔内細菌は、砂糖を消化して、歯垢の原因となる物質や歯のエナメル質を溶かす酸を作るため、砂糖は虫歯の原因の一つになるとされている。

これに対し、オリゴ糖や糖アルコール、非糖質系甘味料には、口腔内細菌によって利用されない、あるいは、されにくい性質を持つものが多い。

「虫歯になりにくい」機能を挙げたチューインガムやキャンディなどに使用されたり、歯磨き剤に使用されたりしている。

③ 腸内環境の改善

人間の腸内には、健康に有効な役割を果たす「善玉菌」(乳酸菌、ビフィズス菌など)と有害物質を作って下痢や便秘などを引き起こす「悪玉菌」が存在する。

一方、オリゴ糖は善玉菌であるビフィズス菌の増殖を促進して、腸内の細菌バランスの改善を図る特性を持つ。

以上から判断すると「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に完全に取って代わってもよさそうに思うのですが、現実には様々な理由により、そうはなっていません。

以上から判断すると「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に完全に取って代わってもよさそうに思うのですが、現実には様々な理由により、そうはなっていません。

この理由を明らかにすれば、「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に対して劣っている点がはっきりしてきます。

次に今回は「砂糖以外の甘味料」のうち、「でん粉由来の糖」の種類について簡単な説明をしたいと思います。

「でん粉由来の糖」

「でん粉由来の糖」

でん粉由来の糖の代表的なものとその特徴です。

注1) デキストリン

デキストリンは主にじゃがいもやとうもろこしのでん粉から作られています。

デキストリンはでん粉を化学的、あるいは酵素的な方法により低分子化したものの総称で、でん粉とマルトース(麦芽糖)の中間にあたります。

水溶性で容易に消化、吸収されます。(日清食品 H.P.より)

「でん粉由来の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

「でん粉由来の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

以上の表からエネルギー換算係数と甘味度という観点からは、水あめ が一番効果的と言えます。

「でん粉由来の糖」の主な用途及び市場動向

「でん粉由来の糖」の主な用途及び市場動向

次回は 「その他の糖」 に分類されている代表的な甘味料とその特徴について書いていきます。

次回は 「その他の糖」 に分類されている代表的な甘味料とその特徴について書いていきます。

現在使用されている甘味料は、大別すると糖質系甘味料と非糖質系甘味料の2種類に分けられる。

砂糖は、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコールとともに糖質系甘味料に分けられる。

しかしながら、私たちに馴染みがあるかという点から判断すると甘味料は、「砂糖」と「砂糖以外の甘味料」と分類もできると思います。

実際、「砂糖以外の甘味料」は砂糖の代替甘味料として開発、発展してきました。

以後は「 砂糖以外の甘味料」について書いていきたいと思いますが、その前に、「砂糖」について極々簡単に説明します。(以下独立行政法人 農畜産業振興機構より)

砂糖

砂糖主な成分は糖(おもにスクロース、ショ糖ともいう。)である。

スクロースは、ぶどう糖(グルコース)と果糖(フルクトース)が結合した糖であり、二糖類の一種である。

砂糖の種類については別の機会に書いてみたいと思います。

砂糖以外の甘味料

砂糖以外の甘味料砂糖以外の甘味料は、第二次世界大戦中や終戦直後の砂糖不足の時代には、単に砂糖の代替甘味料という位置付けであった。

しかし、その後の食生活の変化などにより、最近ではその使用目的が、低カロリー、低う蝕性(虫歯になりにくい性質)、 腸内環境の改善 などへと多様化してきている

砂糖以外の甘味料の機能

砂糖以外の甘味料の機能① 低カロリー

近年の食生活の変化などによる肥満や生活習慣病の増加により、消費者の低カロリー志向が高まっていることを背景に、低カロリーの甘味料が菓子や飲料などさまざまな食品に使用されている。

オリゴ糖、糖アルコールは 体内で消化されにくく、結果として摂り込まれるエネルギーが少なくなる。

非糖質系甘味料は砂糖に比べて非常に高い(数百倍)甘味度を持ち、使用量が少ないため結果的に低カロリーの機能を持つことになるものがある。

逆に 体内で消化されにくいものの場合には、多量に摂取すると緩下作用があり、お腹が緩くなる場合がある。

これは、糖質が胃や小腸で消化されずに大腸に到達し、乳糖不耐症の場合と同様に大腸内の浸透圧が高くなるためと考えられている。

② 低う蝕性

口腔内細菌は、砂糖を消化して、歯垢の原因となる物質や歯のエナメル質を溶かす酸を作るため、砂糖は虫歯の原因の一つになるとされている。

これに対し、オリゴ糖や糖アルコール、非糖質系甘味料には、口腔内細菌によって利用されない、あるいは、されにくい性質を持つものが多い。

「虫歯になりにくい」機能を挙げたチューインガムやキャンディなどに使用されたり、歯磨き剤に使用されたりしている。

③ 腸内環境の改善

人間の腸内には、健康に有効な役割を果たす「善玉菌」(乳酸菌、ビフィズス菌など)と有害物質を作って下痢や便秘などを引き起こす「悪玉菌」が存在する。

一方、オリゴ糖は善玉菌であるビフィズス菌の増殖を促進して、腸内の細菌バランスの改善を図る特性を持つ。

以上から判断すると「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に完全に取って代わってもよさそうに思うのですが、現実には様々な理由により、そうはなっていません。

以上から判断すると「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に完全に取って代わってもよさそうに思うのですが、現実には様々な理由により、そうはなっていません。この理由を明らかにすれば、「砂糖以外の甘味料」が「砂糖」に対して劣っている点がはっきりしてきます。

次に今回は「砂糖以外の甘味料」のうち、「でん粉由来の糖」の種類について簡単な説明をしたいと思います。

「でん粉由来の糖」

「でん粉由来の糖」でん粉由来の糖の代表的なものとその特徴です。

注1) デキストリン

デキストリンは主にじゃがいもやとうもろこしのでん粉から作られています。

デキストリンはでん粉を化学的、あるいは酵素的な方法により低分子化したものの総称で、でん粉とマルトース(麦芽糖)の中間にあたります。

水溶性で容易に消化、吸収されます。(日清食品 H.P.より)

「でん粉由来の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

「でん粉由来の糖」のエネルギー換算係数と甘味度

以上の表からエネルギー換算係数と甘味度という観点からは、水あめ が一番効果的と言えます。

「でん粉由来の糖」の主な用途及び市場動向

「でん粉由来の糖」の主な用途及び市場動向

次回は 「その他の糖」 に分類されている代表的な甘味料とその特徴について書いていきます。

次回は 「その他の糖」 に分類されている代表的な甘味料とその特徴について書いていきます。甘味料の種類

2012年10月23日

今回は甘味料の種類について、前回よりも少し詳しく書いてみたいと思います。

独立行政法人 農畜産業振興機構 によれば、甘味料は次のように分類されます。(加糖調製品を除く)

甘味料の種類

甘味料の種類

① 現在使用されている甘味料は、大別すると、糖質系甘味料と非糖質系甘味料の2種類に分けられる。

② 糖質系甘味料は、砂糖、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコールに分けられる。

③ 非糖質系甘味料は、天然甘味料と人工(合成)甘味料に分けられる。

次に糖質系甘味料の中で、一般的になじみが薄い砂糖以外の甘味料について簡単に説明します。

でん粉由来の糖及びその他の糖

でん粉由来の糖及びその他の糖

でん粉由来の糖にはブドウ糖や水あめ、果糖、異性化糖が含まれ、その他の糖には乳糖のほかにオリゴ糖と呼ばれるものが含まれる。

ところで、糖質は、その大きさにより単糖類、オリゴ糖類、多糖類の3種類に分けられる。

① 単糖類は、最も小さい構成単位からなる糖質のことで、ブドウ糖や果糖がこの代表である。

② 多糖類は、この単糖類が数十から数千個つながったもので、身近なものには でん粉や寒天、食物繊維などがある。

③ オリゴ糖類は、単糖類が2から20個程度つながったものであり、二糖類である砂糖や麦芽糖(マルトース)もオリゴ糖類に含まれる。

しかし、多くのオリゴ糖は消化されにくい性質をもっており、「砂糖とは異なる特性を持った糖」という意味で、これらのみを総称してオリゴ糖と呼ぶことが多い。

多くのオリゴ糖が、低甘味、低カロリー、胃や小腸で消化されずに大腸にまで達しビフィズス菌の栄養源になる、虫歯の原因になりにくいという共通した性質を持つ。

糖質の大きさによる分類

糖質の大きさによる分類

糖アルコール

糖アルコール

糖質に水素を添加(還元)し、化学的に安定させたものである。

天然にも種々の糖アルコールが存在するが、一般的には工業的に酵素反応などによって生産されており、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴などがある。

非褐変(かっぺん)性(タンパク質やアミノ酸と加熱しても変色しない)などの性質を持つことから、加工食品に使われている。

また、消化・吸収されにくいため、低カロリー甘味料としても使用される。

多量に摂取した場合には、緩下作用(お腹が緩くなる作用)があるものもある。

天然甘味料

天然甘味料

植物の葉や果実などに含まれている甘味成分を抽出した甘味料である。ステビアのほか甘草(グリチルリチン)、羅漢果などがある。

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料

化学合成により作られる高甘味度甘味料で、低カロリー甘味料として使用される。

食品衛生法に基づく指定添加物である。アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン、サッカリンナトリウムがある。

次回は個々の甘味料についてふれてみたいと思います。

独立行政法人 農畜産業振興機構 によれば、甘味料は次のように分類されます。(加糖調製品を除く)

甘味料の種類

甘味料の種類① 現在使用されている甘味料は、大別すると、糖質系甘味料と非糖質系甘味料の2種類に分けられる。

② 糖質系甘味料は、砂糖、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコールに分けられる。

③ 非糖質系甘味料は、天然甘味料と人工(合成)甘味料に分けられる。

次に糖質系甘味料の中で、一般的になじみが薄い砂糖以外の甘味料について簡単に説明します。

でん粉由来の糖及びその他の糖

でん粉由来の糖及びその他の糖でん粉由来の糖にはブドウ糖や水あめ、果糖、異性化糖が含まれ、その他の糖には乳糖のほかにオリゴ糖と呼ばれるものが含まれる。

ところで、糖質は、その大きさにより単糖類、オリゴ糖類、多糖類の3種類に分けられる。

① 単糖類は、最も小さい構成単位からなる糖質のことで、ブドウ糖や果糖がこの代表である。

② 多糖類は、この単糖類が数十から数千個つながったもので、身近なものには でん粉や寒天、食物繊維などがある。

③ オリゴ糖類は、単糖類が2から20個程度つながったものであり、二糖類である砂糖や麦芽糖(マルトース)もオリゴ糖類に含まれる。

しかし、多くのオリゴ糖は消化されにくい性質をもっており、「砂糖とは異なる特性を持った糖」という意味で、これらのみを総称してオリゴ糖と呼ぶことが多い。

多くのオリゴ糖が、低甘味、低カロリー、胃や小腸で消化されずに大腸にまで達しビフィズス菌の栄養源になる、虫歯の原因になりにくいという共通した性質を持つ。

糖質の大きさによる分類

糖質の大きさによる分類

糖アルコール

糖アルコール糖質に水素を添加(還元)し、化学的に安定させたものである。

天然にも種々の糖アルコールが存在するが、一般的には工業的に酵素反応などによって生産されており、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴などがある。

非褐変(かっぺん)性(タンパク質やアミノ酸と加熱しても変色しない)などの性質を持つことから、加工食品に使われている。

また、消化・吸収されにくいため、低カロリー甘味料としても使用される。

多量に摂取した場合には、緩下作用(お腹が緩くなる作用)があるものもある。

天然甘味料

天然甘味料植物の葉や果実などに含まれている甘味成分を抽出した甘味料である。ステビアのほか甘草(グリチルリチン)、羅漢果などがある。

人工(合成)甘味料

人工(合成)甘味料化学合成により作られる高甘味度甘味料で、低カロリー甘味料として使用される。

食品衛生法に基づく指定添加物である。アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン、サッカリンナトリウムがある。

次回は個々の甘味料についてふれてみたいと思います。

甘味について

2012年10月22日

今回は、あんことは切っても切れない関係にある、甘味について少し考えてみたいと思います。

味を感じるメカニズム

味を感じるメカニズム

味蕾(Taste buds)

味蕾(Taste buds)

あんこの甘味

あんこの甘味

あんこに甘味を加えるために、よく使われる甘味料 (食材、食品添加物)は

① 砂糖

② 水あめ

農畜産業振興機構による分類では、ブドウ糖、麦芽糖、果糖とともに「でん粉由来の糖」に分類される。

③ 糖アルコール

糖質に水素を添加(還元)し、化学的に安定させたものである。天然にも種々の糖アルコールが存在するが、一般的には工業的に酵素反応などによって生産されており、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴などがある。

非褐変性(タンパク質やアミノ酸と加熱しても変色しない)などの性質を持つことから、加工食品に使われている。

また、消化・吸収されにくいため、低カロリー甘味料としても使用される。

④ 加糖調製品

砂糖に他の食品素材を加えた食品加工用原料のことを指し、ソルビトール調製品 (砂糖とソルビトールを混合したもので、ショ糖含有率が全重量の50%以上85%未満のもの) が広く流通しているが、最近はマルチトール調製品も増加傾向にある。

⑤ トレハロース

農畜産業振興機構による分類では「糖質系甘味料」の「その他の糖」に分類される。

高い保水力を持ち、食品や化粧品に使われる。

抽出する方法が難しく高価なものだったが、近年でん粉からの安価な大量生産技術が岡山県の企業、林原によって確立され、さまざまな用途に用いられている。

⑥ 人工甘味料

が挙げられます。

一般的には、①、②が食材に、③~⑥が食品添加物に分類されます。

次に、今回は最近特に使われることの多くなってきている、人工甘味料について簡単に触れてみたいと思います。

人工甘味料はなぜ甘いか?

人工甘味料はなぜ甘いか?

たとえば、 カロリー(糖分)ゼロを謳ったコーラには、スクラロースやアスパラテームという「人工甘味料」が使用されています。

こうした人工甘味料は、 基本的にカロリーがないか、 極めて少ないのですが、 それでいて 自然な砂糖の甘さとはちょっと違いますが、 それでも、それに似た 「甘味」を感じさせます。

素朴な疑問として、 何故カロリーもない化学物質が、甘味を持っているのでしょうか?

人間が甘味を感じるのは、 前述したように舌の味蕾(みらい)にある、甘味受容体に砂糖などが結合するためです。

こうした甘味受容体の構造と機能を逆手にとって,私たちが口にしたときに感じる味を変えてしまおうという研究が進んでいます。

つまり、たとえカロリーがなくとも、 甘味受容体に結合する物質は 人間には「甘い」と感じられるのです。

従って、 甘味受容体に結合する化学物質が、 人工甘味料というわけです。

次回は、今回でも少しふれましたが甘味料の種類について簡単に説明したいと思います。

味を感じるメカニズム

味を感じるメカニズムヒトは5つの味を感じる。「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「うま味」だ。

これらの味を感じるメカニズムが,近年の研究で明らかになった。

舌や口に点在する 味蕾(みらい) にいくつかの味覚細胞があり,各味覚細胞はその表面にあるセンサー(受容体)を使っていずれかの味を専門に感知している。

甘味細胞にある甘味受容体は甘味を,うま味細胞にあるうま味受容体はうま味を感じるといった具合だ。

甘味受容体が砂糖分子と結合すると,味蕾は脳に甘味シグナルを送る。

砂糖分子が多いと,甘味受容体と砂糖分子の結合数が増え,脳に送られる甘味シグナルは強くなる。(以上日経サイエンス 2008年11月号より)

味蕾(Taste buds)

味蕾(Taste buds)

味蕾とは実際に味を感じる舌の表面近くにある味覚の受容器です。

味蕾は直径約50マイクロメートルで、舌の表面に対して味孔という孔が開いています。

この穴から味の化学分子が入り込みます。

味蕾の中には基底細胞、支持細胞および味覚細胞という異なった種類の細胞があります。

この中で味を感じることができるのは味覚細胞です。

さらに拡大するとこの味覚細胞の細胞膜表面に味分子の受容体が発現しています。

味をよく感じるために基底細胞の分化によって絶えず新しい味覚細胞が作られており、味覚細胞の寿命はほ乳類で約10日です。

舌以外でも咽頭、喉頭等でも味覚を感じることができ、口腔、咽喉頭等、全体で10000個以上の味蕾があります。

一つの味蕾には約50本の感覚繊維が分布しています。

1つの神経線維は平均5個の味蕾に分布しています。

低濃度の化学(味)刺激ではそれぞれの味蕾はそれぞれの味に敏感ですが、高濃度刺激では2つ以上の味に反応します。

あんこの甘味

あんこの甘味あんこに甘味を加えるために、よく使われる甘味料 (食材、食品添加物)は

① 砂糖

農畜産業振興機構による分類では、ブドウ糖、麦芽糖、果糖とともに「でん粉由来の糖」に分類される。

③ 糖アルコール

糖質に水素を添加(還元)し、化学的に安定させたものである。天然にも種々の糖アルコールが存在するが、一般的には工業的に酵素反応などによって生産されており、ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴などがある。

非褐変性(タンパク質やアミノ酸と加熱しても変色しない)などの性質を持つことから、加工食品に使われている。

また、消化・吸収されにくいため、低カロリー甘味料としても使用される。

砂糖に他の食品素材を加えた食品加工用原料のことを指し、ソルビトール調製品 (砂糖とソルビトールを混合したもので、ショ糖含有率が全重量の50%以上85%未満のもの) が広く流通しているが、最近はマルチトール調製品も増加傾向にある。

⑤ トレハロース

農畜産業振興機構による分類では「糖質系甘味料」の「その他の糖」に分類される。

高い保水力を持ち、食品や化粧品に使われる。

抽出する方法が難しく高価なものだったが、近年でん粉からの安価な大量生産技術が岡山県の企業、林原によって確立され、さまざまな用途に用いられている。

が挙げられます。

一般的には、①、②が食材に、③~⑥が食品添加物に分類されます。

次に、今回は最近特に使われることの多くなってきている、人工甘味料について簡単に触れてみたいと思います。

人工甘味料はなぜ甘いか?

人工甘味料はなぜ甘いか?たとえば、 カロリー(糖分)ゼロを謳ったコーラには、スクラロースやアスパラテームという「人工甘味料」が使用されています。

こうした人工甘味料は、 基本的にカロリーがないか、 極めて少ないのですが、 それでいて 自然な砂糖の甘さとはちょっと違いますが、 それでも、それに似た 「甘味」を感じさせます。

素朴な疑問として、 何故カロリーもない化学物質が、甘味を持っているのでしょうか?

人間が甘味を感じるのは、 前述したように舌の味蕾(みらい)にある、甘味受容体に砂糖などが結合するためです。

こうした甘味受容体の構造と機能を逆手にとって,私たちが口にしたときに感じる味を変えてしまおうという研究が進んでいます。

つまり、たとえカロリーがなくとも、 甘味受容体に結合する物質は 人間には「甘い」と感じられるのです。

従って、 甘味受容体に結合する化学物質が、 人工甘味料というわけです。

次回は、今回でも少しふれましたが甘味料の種類について簡単に説明したいと思います。

2012 十勝 収穫風景

2012年10月14日

2012年10月 十勝の小豆収穫風景です。

今年は久しぶりの豊作です。

今年は久しぶりの豊作です。

十勝の風景で緑肥用ひまわりの写真を掲載します。

十勝の風景で緑肥用ひまわりの写真を掲載します。

さて、一時ひまわりが放射能除染に有効であるという風説が流れましたが、全くのデマでした。

この話が流れた時は

原発事故⇒チェレノブイリ⇒ウクライナ⇒ひまわり

のたちの悪い冗談かと思いました。

私の場合どうしても ウクライナ⇒ひまわり となると、あの懐かしい映画と曲を思い出してしまいます。

今年は久しぶりの豊作です。

今年は久しぶりの豊作です。

十勝の風景で緑肥用ひまわりの写真を掲載します。

十勝の風景で緑肥用ひまわりの写真を掲載します。

さて、一時ひまわりが放射能除染に有効であるという風説が流れましたが、全くのデマでした。

この話が流れた時は

原発事故⇒チェレノブイリ⇒ウクライナ⇒ひまわり

のたちの悪い冗談かと思いました。

私の場合どうしても ウクライナ⇒ひまわり となると、あの懐かしい映画と曲を思い出してしまいます。

Posted by 安儀製餡所 at 20:23

photo gallery

│コメント(0)

奈良公園の秋

2012年10月02日

台風一過ですっかり秋が深まった感がありますが、この時期どこのJAZZ CLUB でも必ず演奏されるのが

『オータム イン ニュ―・ヨ―ク』 です。

この曲は「セントラル・パーク」の秋を綴った名曲ですが、今回は「奈良公園の秋」の写真を友人が送ってくれましたので掲載します。

最後に天才 チャーリー・パーカーが演奏する『オータム イン ニュ―・ヨ―ク』を

『オータム イン ニュ―・ヨ―ク』 です。

この曲は「セントラル・パーク」の秋を綴った名曲ですが、今回は「奈良公園の秋」の写真を友人が送ってくれましたので掲載します。

最後に天才 チャーリー・パーカーが演奏する『オータム イン ニュ―・ヨ―ク』を

Posted by 安儀製餡所 at 18:23

photo gallery

│コメント(0)

二百十日

2012年10月01日

今年のお月見 中秋の名月は残念ながら台風17号の影響でそれどころではありませんでした。

今年は10月27日の十三夜の月に期待しましょう。片見月となりますが仕方ありません。

渋川春海

渋川春海

さて、台風襲来の特異日と言えば昔から 二百十日、二百二十日が有名ですが、この日は暦学者渋川春海が貞享暦を編んだ際、初めて採用したと言われています。

これについては次のようなエピソードが語られてきました。

実際は江戸の都市伝説のような話で、

したがって、渋川春海が採用したという話はいま一つ信ぴょう性に欠けるということです。

二百十日(にひゃくとおか)

二百十日(にひゃくとおか)

夏目漱石に『二百十日』という作品もありますが、

二百十日の意味

二百十日の意味

この日の頃に台風が多いという事実はなく、むしろ8月下旬と9月中旬の台風襲来の狭間になり、210日頃の台風はむしろ少ない。

むしろ、この頃が稲の出穂期に当たり、強風が吹くと減収となる恐れがあるために注意を喚起する意味で言われ始めたのであろうと言われている。

八朔(はっさく)

八朔(はっさく)

八朔とは八月朔日の略で、旧暦の8月1日のことです。

この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、田の実の節句ともいう。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。

防災の日

防災の日

1923年、偶然この年の二百十日にあたる9月1日に関東大震災が発生したため、在来の二百十日と併せて災害についての認識と心構えの準備を喚起する日として1960年に制定されました。

今年は10月27日の十三夜の月に期待しましょう。片見月となりますが仕方ありません。

渋川春海

渋川春海さて、台風襲来の特異日と言えば昔から 二百十日、二百二十日が有名ですが、この日は暦学者渋川春海が貞享暦を編んだ際、初めて採用したと言われています。

これについては次のようなエピソードが語られてきました。

渋川は釣り好きで、隠居していたある日、江戸品川の海に舟を出そうとした時、一老漁夫が海上の一点の雲を指し、「50年来の体験によると210日目の今日は大暴風雨になる可能性が高いから舟を出すのはやめた方が良い」と教えた。これがはたしてその通りになり、その後も注意していると確かに210日頃は天気が荒れる事がわかり、貞享暦に書き入れたという。

実際は江戸の都市伝説のような話で、

渋川春海は1639年生まれであるが、1634年の文書にすでに210日の記述がある。

また伊勢暦には1656年から記載されているので、春海はまだ青年であり、隠居後の話という言い伝えと矛盾する。

したがって、渋川春海が採用したという話はいま一つ信ぴょう性に欠けるということです。

二百十日(にひゃくとおか)

二百十日(にひゃくとおか) 夏目漱石に『二百十日』という作品もありますが、

二百十日は、雑節のひとつで、立春を起算日(第1日目)として210日目、つまり、立春の209日後の日である。

21世紀初頭の現在は平年なら9月1日、閏年なら8月31日である。数十年以上のスパンでは、立春の変動により9月2日の年もある。

季節の移り変わりの目安となる「季節点」のひとつ。台風が来て天気が荒れやすいと言われている。

八朔(旧暦8月1日)や二百二十日とともに、農家の三大厄日とされている。

太陽暦(新暦)では9月1日前後で一定するが、太陰太陽暦(旧暦)では閏月が入るなどして、7月17日から8月11日前後まで、「二百十日」がどの日に該当するのかが一定ではなかった。

そのために必要になった暦注であると言われている。台風襲来の特異日とされ、奈良県大和神社で二百十日前3日に行う「風鎮祭」、富山県富山市の「おわら風の盆」など、各地で風鎮めの祭が催されてきた。

二百十日の意味

二百十日の意味この日の頃に台風が多いという事実はなく、むしろ8月下旬と9月中旬の台風襲来の狭間になり、210日頃の台風はむしろ少ない。

むしろ、この頃が稲の出穂期に当たり、強風が吹くと減収となる恐れがあるために注意を喚起する意味で言われ始めたのであろうと言われている。

八朔(はっさく)

八朔(はっさく) 八朔とは八月朔日の略で、旧暦の8月1日のことです。

この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、田の実の節句ともいう。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。

防災の日

防災の日1923年、偶然この年の二百十日にあたる9月1日に関東大震災が発生したため、在来の二百十日と併せて災害についての認識と心構えの準備を喚起する日として1960年に制定されました。

お月見と10月13日 豆の日

2012年09月25日

9月になって、早いもので岸和田だんじり祭り、お彼岸の中日も過ぎました。

泉州では岸和田のだんじり祭りが終わると、岸和田の山手の方など、それ以外の各地で10月の第一週の週末にお祭りが行われます。

したがって泉州地域は9月~10月はずっとお祭りモードになっています。以前はこの時期は 渡り蟹 がおいしかったのですが、いまではあまり獲れなくなったようです。

代わりと言っては何ですが、このお祭りには くるみ餅 が欠かせないものになっています。岸和田のだんじり祭りの頃は暑いのでかき氷で食べることが多いのですが,この時期になるとお餅にくるんで食べる機会が多くなります。以前にも書きましたが、岸和田では大豆を、泉佐野以南では枝豆を使ったものが好まれます。

この時期に泉州を訪れる機会があれば、ぜひ食べてみてください。

くるみ餅(大豆)

くるみ餅(枝豆)

こちらのお祭りも熱気では岸和田祭りに負けないぐらい盛り上がります。

お月見

お月見

さて、その前に、今年は9月30日に中秋の名月が見られます。

毎年9月頃(年によっては10月)に中秋の名月を迎えます。

月が見える場所にすすきを飾って、月見だんごやお酒、里芋、枝豆、栗などを供えて美しい月を愛でるとともに、秋の収穫に感謝するのです。

地方によっては芋を供えることから、中秋の名月は「芋名月」と呼ばれることもあります。

旧暦の8月15日

旧暦の8月15日

中秋とは秋の真ん中のことを指します。旧暦の秋は7月、8月、9月ですから、秋の真ん中といえば8月15日になります。

いわゆる旧暦の8月15日(八月十五夜)で、十五夜の月とよばれます。

旧暦と新暦

旧暦と新暦

今年は『天地明察』 という映画が封切られ、旧暦についての関心が世間で高まるかもしれません。

現在は殆ど使用されていませんが、明治6年に新暦に日本が移行するまで、暦と言えば旧暦(太陰暦)でした。

新暦は太陽の動きを基準にして日付を決定しているのに対し、旧暦は月の満ち欠けを使って日付を決定します。

つまり、新月となる日がその月の1日となり、新月から何日目にあたるかで日付を数えます。月齢が増えて月が太っていくとともに、日付の方も2日、3日と増えていき、満月になる頃が15日となります。

その後は月は細っていき、次の新月となった日に、暦の月も新しい月に変わります。

したがって、旧暦の15日といえば、新月から数えて15日目ですから、満月に近い月が見えます。

満月が十五夜のお月様などと言われる所以です。

現在の太陽暦では、新月となる日は毎年違っていますので、旧暦8月15日となる日も年によって違ってきます。

中秋と仲秋

中秋と仲秋

中秋の名月と仲秋の名月、両者が持つ意味合いは異なります。中秋が旧暦8月15日を指すのに対して、仲秋は秋の真ん中の月、つまり旧暦8月のことを指します。

本来は旧暦8月15日にお月見をするので、中秋の名月と書くのが正しいといえます。

豆名月

豆名月

2012年の『十三夜月』は10月27日

2012年の『十三夜月』は10月27日

名月といえば中秋の名月が有名ですが、もう一つ名月が存在します。

それは 『十三夜の月』 と呼ばれるもので、旧暦9月13日に見られる月のことです。2012年の場合は10月27日にあたります。

中秋の名月と十三夜の月というふたつの名月がありますが、片一方だけしか見ないのは「片見月」といって、良くないこととされているそうです。

しかも、同じ場所で見なければならないという話もありますが、これは「遊郭の販促活動の一環」と言うのが通説です。

あるいは、男性が自己を正当化するために考えた理屈かもしれません。

十三夜の月は『豆名月』

十三夜の月は『豆名月』

中秋の名月は旧暦8月15日に見える月のことですが、十三夜の月は旧暦9月13日に見える月のことです。

現在の暦でいうと10月頃になりますが、ちょうどこの頃は豆の収穫の時期と重なることから、 『豆名月』 と呼ばれます。(同様の理由で栗名月と呼ばれることもあります。)

10月13日は 『豆の日』

10月13日は 『豆の日』

この故事にちなんで、現在の暦の 10月13日 を 『豆の日』 としたわけです。(『栗の日』ではありません)

したがって、今年の『豆の日』は結果的に本来の由来である『豆名月』とはあまり関係のない日ということになってしまいました。

月見団子

月見団子

最後に月見団子について

これも各地によって様々な月見団子があるのですが、泉州でよく食べられているのは上のイラストのようなものではなく、ティア―ドロップ型のお餅をこしあんで巻いたものです。

泉州で一般的な月見団子

泉州では岸和田のだんじり祭りが終わると、岸和田の山手の方など、それ以外の各地で10月の第一週の週末にお祭りが行われます。

したがって泉州地域は9月~10月はずっとお祭りモードになっています。以前はこの時期は 渡り蟹 がおいしかったのですが、いまではあまり獲れなくなったようです。

代わりと言っては何ですが、このお祭りには くるみ餅 が欠かせないものになっています。岸和田のだんじり祭りの頃は暑いのでかき氷で食べることが多いのですが,この時期になるとお餅にくるんで食べる機会が多くなります。以前にも書きましたが、岸和田では大豆を、泉佐野以南では枝豆を使ったものが好まれます。

この時期に泉州を訪れる機会があれば、ぜひ食べてみてください。

くるみ餅(大豆)

くるみ餅(枝豆)

こちらのお祭りも熱気では岸和田祭りに負けないぐらい盛り上がります。

お月見

お月見さて、その前に、今年は9月30日に中秋の名月が見られます。

毎年9月頃(年によっては10月)に中秋の名月を迎えます。

月が見える場所にすすきを飾って、月見だんごやお酒、里芋、枝豆、栗などを供えて美しい月を愛でるとともに、秋の収穫に感謝するのです。

地方によっては芋を供えることから、中秋の名月は「芋名月」と呼ばれることもあります。

旧暦の8月15日

旧暦の8月15日中秋とは秋の真ん中のことを指します。旧暦の秋は7月、8月、9月ですから、秋の真ん中といえば8月15日になります。

いわゆる旧暦の8月15日(八月十五夜)で、十五夜の月とよばれます。

旧暦と新暦

旧暦と新暦今年は『天地明察』 という映画が封切られ、旧暦についての関心が世間で高まるかもしれません。

現在は殆ど使用されていませんが、明治6年に新暦に日本が移行するまで、暦と言えば旧暦(太陰暦)でした。

新暦は太陽の動きを基準にして日付を決定しているのに対し、旧暦は月の満ち欠けを使って日付を決定します。

つまり、新月となる日がその月の1日となり、新月から何日目にあたるかで日付を数えます。月齢が増えて月が太っていくとともに、日付の方も2日、3日と増えていき、満月になる頃が15日となります。

その後は月は細っていき、次の新月となった日に、暦の月も新しい月に変わります。

したがって、旧暦の15日といえば、新月から数えて15日目ですから、満月に近い月が見えます。

満月が十五夜のお月様などと言われる所以です。

現在の太陽暦では、新月となる日は毎年違っていますので、旧暦8月15日となる日も年によって違ってきます。

中秋と仲秋

中秋と仲秋中秋の名月と仲秋の名月、両者が持つ意味合いは異なります。中秋が旧暦8月15日を指すのに対して、仲秋は秋の真ん中の月、つまり旧暦8月のことを指します。

本来は旧暦8月15日にお月見をするので、中秋の名月と書くのが正しいといえます。

豆名月

豆名月 2012年の『十三夜月』は10月27日

2012年の『十三夜月』は10月27日 名月といえば中秋の名月が有名ですが、もう一つ名月が存在します。

それは 『十三夜の月』 と呼ばれるもので、旧暦9月13日に見られる月のことです。2012年の場合は10月27日にあたります。

中秋の名月と十三夜の月というふたつの名月がありますが、片一方だけしか見ないのは「片見月」といって、良くないこととされているそうです。

しかも、同じ場所で見なければならないという話もありますが、これは「遊郭の販促活動の一環」と言うのが通説です。

あるいは、男性が自己を正当化するために考えた理屈かもしれません。

十三夜の月は『豆名月』

十三夜の月は『豆名月』中秋の名月は旧暦8月15日に見える月のことですが、十三夜の月は旧暦9月13日に見える月のことです。

現在の暦でいうと10月頃になりますが、ちょうどこの頃は豆の収穫の時期と重なることから、 『豆名月』 と呼ばれます。(同様の理由で栗名月と呼ばれることもあります。)

10月13日は 『豆の日』

10月13日は 『豆の日』この故事にちなんで、現在の暦の 10月13日 を 『豆の日』 としたわけです。(『栗の日』ではありません)

したがって、今年の『豆の日』は結果的に本来の由来である『豆名月』とはあまり関係のない日ということになってしまいました。

月見団子

月見団子最後に月見団子について

これも各地によって様々な月見団子があるのですが、泉州でよく食べられているのは上のイラストのようなものではなく、ティア―ドロップ型のお餅をこしあんで巻いたものです。

泉州で一般的な月見団子

萩の花

2012年09月01日

9月になったというのに、まだまだ暑い日が続きますが、9月22日は秋分の日になります。

おはぎについては、春の牡丹餅で少し触れましたのでここでは萩の花について

(c) .foto project

おはぎについてはここから⇒

おはぎの作りかたはここから⇒

ハギ(萩 Lespedeza)とは、マメ科ハギ属の総称。落葉低木。秋の七草のひとつで、花期は7月から10月。分布は種類にもよるが、日本のほぼ全域。古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最もよく詠まれる花でもある。秋ハギと牡鹿のペアの歌が多い。別名:芽子・生芽(ハギ)。

ハギ(萩 Lespedeza)とは、マメ科ハギ属の総称。落葉低木。秋の七草のひとつで、花期は7月から10月。分布は種類にもよるが、日本のほぼ全域。古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最もよく詠まれる花でもある。秋ハギと牡鹿のペアの歌が多い。別名:芽子・生芽(ハギ)。

数種あるが、いずれも比較的よく似た外見である。

数種あるが、いずれも比較的よく似た外見である。

背の低い落葉低木ではあるが、木本とは言い難い面もある。茎は木質化して固くなるが、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出る。直立せず、先端はややしだれる。

背の低い落葉低木ではあるが、木本とは言い難い面もある。茎は木質化して固くなるが、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出る。直立せず、先端はややしだれる。

ハギは、マメ科植物特有の根粒菌との共生のおかげで、痩せた土地でも良く育つ特性がある。この特徴を買われ、古くから道路斜面、治山、砂防など現場で緑化資材として活用されている。現在では、ヤマハギ、メドハギの種子が、斜面緑化のための吹付資材として用いられている。(ウィキペディアより)

ハギは、マメ科植物特有の根粒菌との共生のおかげで、痩せた土地でも良く育つ特性がある。この特徴を買われ、古くから道路斜面、治山、砂防など現場で緑化資材として活用されている。現在では、ヤマハギ、メドハギの種子が、斜面緑化のための吹付資材として用いられている。(ウィキペディアより)

おはぎについては、春の牡丹餅で少し触れましたのでここでは萩の花について

(c) .foto project

おはぎについてはここから⇒

おはぎの作りかたはここから⇒

ハギ(萩 Lespedeza)とは、マメ科ハギ属の総称。落葉低木。秋の七草のひとつで、花期は7月から10月。分布は種類にもよるが、日本のほぼ全域。古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最もよく詠まれる花でもある。秋ハギと牡鹿のペアの歌が多い。別名:芽子・生芽(ハギ)。

ハギ(萩 Lespedeza)とは、マメ科ハギ属の総称。落葉低木。秋の七草のひとつで、花期は7月から10月。分布は種類にもよるが、日本のほぼ全域。古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最もよく詠まれる花でもある。秋ハギと牡鹿のペアの歌が多い。別名:芽子・生芽(ハギ)。 数種あるが、いずれも比較的よく似た外見である。

数種あるが、いずれも比較的よく似た外見である。 背の低い落葉低木ではあるが、木本とは言い難い面もある。茎は木質化して固くなるが、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出る。直立せず、先端はややしだれる。

背の低い落葉低木ではあるが、木本とは言い難い面もある。茎は木質化して固くなるが、年々太くなって伸びるようなことはなく、根本から新しい芽が毎年出る。直立せず、先端はややしだれる。 ハギは、マメ科植物特有の根粒菌との共生のおかげで、痩せた土地でも良く育つ特性がある。この特徴を買われ、古くから道路斜面、治山、砂防など現場で緑化資材として活用されている。現在では、ヤマハギ、メドハギの種子が、斜面緑化のための吹付資材として用いられている。(ウィキペディアより)

ハギは、マメ科植物特有の根粒菌との共生のおかげで、痩せた土地でも良く育つ特性がある。この特徴を買われ、古くから道路斜面、治山、砂防など現場で緑化資材として活用されている。現在では、ヤマハギ、メドハギの種子が、斜面緑化のための吹付資材として用いられている。(ウィキペディアより)

8月18日 十勝

2012年08月25日

Posted by 安儀製餡所 at 21:19

photo gallery

│コメント(0)

莨(たばこ)の火

2012年08月21日

以前、 泉州銘菓 村雨 の記事の中で食野(めしの)長者が上方落語に登場すると書いたのですが、今回は、そのことに少しふれてみたいと思います。

食野(めしの)一族

食野(めしの)一族

食野一族は14家。唐金家とは強い絆で結ばれていました。食野の人が唐金の名跡を継いたり、その逆であったりしていました。 食野家の全盛期は江戸中期 寛永十六(一六三九)年から文化十四(一八一七) 年の約百七十年間で、屋号を和泉屋・橘屋とも言っていました。

豪商食野・唐金は、廻船業(かいせんぎょう)を営むとともに(運輸業)、佐野・大坂・江戸に数多くの屋敷・蔵・店を所持し(商業)、これらによって得られた巨万の富を活用した大名貸し等(金融業)も営み、これらを組み合わせた事業ネットワークを全国展開し、さらに巨万の富を築きました。

日本永代蔵にも登場

日本永代蔵にも登場

豪商食野(めしの)・唐金(からかね)は泉州佐野の中でも群を抜く長者でした。

井原西鶴( 江戸時代1642年~1693年の作家)の『日本永代蔵』にも、「このごろ泉州に唐かね屋とて、金銀に有徳なる人出来ぬ。其の名を神通丸(じんつうまる)とて、三千七百石つみても足かろく、、、」と記されています。また、貝原益軒の「南遊紀行」にも佐野の商人について「商人多く船を持って家業とす」とあります。さまざまな資料から、佐野の長者たちは廻船業で長者になったことがわかります。

上方落語 莨(たばこ)の火

上方落語 莨(たばこ)の火

食野長者が登場する噺として有名なのは 莨(たばこ)の火 です。(他にも一つか二つあったように思います。)

食野家の崩壊は10代目次郎左衛門常貞(寛政元年1789~1852嘉永5年)から始まる。常貞は花街で常識外れの浪費をして、食野の暴れ長者の異名で知られている。その蕩尽ぶりは、落語の、莨(たばこ)の火 になっています。

次に演者の2代目 桂小南 について

2代目 桂小南

2代目 桂小南

2代目 桂小南は、東京で上方落語を演じていた人として有名でした。

2代目 桂小南(1920年1月2日 - 1996年5月4日)は、本名: 谷田金次郎。76歳没。

京都府北桑田郡山国(現在の京都市右京区)の生まれ。日本橋の呉服問屋で丁稚修行をした後、1939年、3代目三遊亭金馬の内弟子となり、山遊亭金太郎を名乗る。入門当初は金馬が東宝専属であったため、寄席の定席には出られず、主に東宝名人会で前座を務めていた。戦時中に召集を受け、1945年に復員。1951年、定席の高座に出るために金馬の口利きで2代目桂小文治の身内となる。1958年9月、8代目桂文楽の好意で2代目桂小南を襲名して真打となる。落語芸術協会所属。出囃子は『野崎』。

京都の訛りが抜けず伸び悩んでいたところ、3代目三遊亭金馬より上方噺に転向するように言われ、これまで習得した江戸噺を封印。以降、富貴、戎橋松竹などに出かけては、ヘタリ(囃子方)を勤める傍ら、上方の若手(3代目桂米朝・3代目桂春團治・6代目笑福亭松鶴・5代目桂文枝ら)に混じって、古老落語家より上方噺を教わった。中には稽古を付けた橘ノ圓都が自信を取り戻し、高座に復帰した例もあった。(ウィキペディアより)

まさに経営セミナーでよく使われている 短所は長所 を体現したわけです。

最後に食野長者と村雨の関係について

最後に食野長者と村雨の関係について

今から240年前(1765年・明和2年)、食家の番頭 形部(ぎょうぶ)庄兵衛は奥州(秋田県)から小豆を持って帰り、今までに無い蒸し菓子をつくり主人 食野次郎左衛門に差出したのが始まりで、領主 岡野美濃守が病気で食欲不振のとき、食野家からお見舞いに差し上げました。 殿様はその淡白優雅な風味を賞でられた。手に持てば、ほろほろと粒が落ちるのを、そぼ降る時雨の水滴を連想して、 「時雨」と名付けたと言われています。

食野(めしの)一族

食野(めしの)一族食野一族は14家。唐金家とは強い絆で結ばれていました。食野の人が唐金の名跡を継いたり、その逆であったりしていました。 食野家の全盛期は江戸中期 寛永十六(一六三九)年から文化十四(一八一七) 年の約百七十年間で、屋号を和泉屋・橘屋とも言っていました。

豪商食野・唐金は、廻船業(かいせんぎょう)を営むとともに(運輸業)、佐野・大坂・江戸に数多くの屋敷・蔵・店を所持し(商業)、これらによって得られた巨万の富を活用した大名貸し等(金融業)も営み、これらを組み合わせた事業ネットワークを全国展開し、さらに巨万の富を築きました。

日本永代蔵にも登場

日本永代蔵にも登場豪商食野(めしの)・唐金(からかね)は泉州佐野の中でも群を抜く長者でした。

井原西鶴( 江戸時代1642年~1693年の作家)の『日本永代蔵』にも、「このごろ泉州に唐かね屋とて、金銀に有徳なる人出来ぬ。其の名を神通丸(じんつうまる)とて、三千七百石つみても足かろく、、、」と記されています。また、貝原益軒の「南遊紀行」にも佐野の商人について「商人多く船を持って家業とす」とあります。さまざまな資料から、佐野の長者たちは廻船業で長者になったことがわかります。

上方落語 莨(たばこ)の火

上方落語 莨(たばこ)の火食野長者が登場する噺として有名なのは 莨(たばこ)の火 です。(他にも一つか二つあったように思います。)

食野家の崩壊は10代目次郎左衛門常貞(寛政元年1789~1852嘉永5年)から始まる。常貞は花街で常識外れの浪費をして、食野の暴れ長者の異名で知られている。その蕩尽ぶりは、落語の、莨(たばこ)の火 になっています。

次に演者の2代目 桂小南 について

2代目 桂小南

2代目 桂小南2代目 桂小南は、東京で上方落語を演じていた人として有名でした。

2代目 桂小南(1920年1月2日 - 1996年5月4日)は、本名: 谷田金次郎。76歳没。

京都府北桑田郡山国(現在の京都市右京区)の生まれ。日本橋の呉服問屋で丁稚修行をした後、1939年、3代目三遊亭金馬の内弟子となり、山遊亭金太郎を名乗る。入門当初は金馬が東宝専属であったため、寄席の定席には出られず、主に東宝名人会で前座を務めていた。戦時中に召集を受け、1945年に復員。1951年、定席の高座に出るために金馬の口利きで2代目桂小文治の身内となる。1958年9月、8代目桂文楽の好意で2代目桂小南を襲名して真打となる。落語芸術協会所属。出囃子は『野崎』。

京都の訛りが抜けず伸び悩んでいたところ、3代目三遊亭金馬より上方噺に転向するように言われ、これまで習得した江戸噺を封印。以降、富貴、戎橋松竹などに出かけては、ヘタリ(囃子方)を勤める傍ら、上方の若手(3代目桂米朝・3代目桂春團治・6代目笑福亭松鶴・5代目桂文枝ら)に混じって、古老落語家より上方噺を教わった。中には稽古を付けた橘ノ圓都が自信を取り戻し、高座に復帰した例もあった。(ウィキペディアより)

まさに経営セミナーでよく使われている 短所は長所 を体現したわけです。

最後に食野長者と村雨の関係について

最後に食野長者と村雨の関係について今から240年前(1765年・明和2年)、食家の番頭 形部(ぎょうぶ)庄兵衛は奥州(秋田県)から小豆を持って帰り、今までに無い蒸し菓子をつくり主人 食野次郎左衛門に差出したのが始まりで、領主 岡野美濃守が病気で食欲不振のとき、食野家からお見舞いに差し上げました。 殿様はその淡白優雅な風味を賞でられた。手に持てば、ほろほろと粒が落ちるのを、そぼ降る時雨の水滴を連想して、 「時雨」と名付けたと言われています。

Posted by 安儀製餡所 at 20:53

泉州銘菓 村雨 (むらさめ)

│コメント(0)

岸和田 花火

2012年08月10日

Posted by 安儀製餡所 at 22:12

photo gallery

│コメント(0)